Die indischen Opale

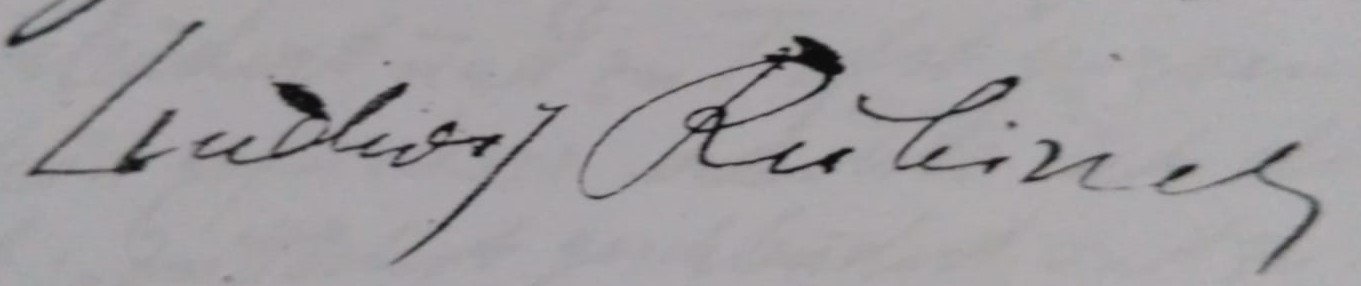

Die indischen Opale - Kriminal-Roman von Ernst Ludwig Grombeck

I. Im Haus ist Lärm

Berlin! - Ein Summen, Klirren und Stampfen steigt in die Nacht auf, und das schillernde Netz der Lichter spannt sich über das tönende Dunkel. Licht und Lärm sind untrennbar vereint in dieser gewaltigen Stadt der Arbeit und der Lust; und wenn die Massen dur ch die geraden Straßen der jungen Großstadt hasten, weiß man nie, ob es zur Arbeit geht oder zu irgendeiner hastigen, schnell beschlossenen, schnell genossenen und schnell erledigten Vergnügung. In einem verwirrenden Bilde rauscht alles vorüber, und alles Leben schöpft seine Nahrung aus jener bizarren Mischung von hundertjährigem preußischen Soldatengeist und der plötzlich wildanstürmenden Wucht der modernen Industriespekulation. Und wie die Stadt, so ist auch die Seele ihrer Menschen aus denselben Gegensätzen geformt. In diesen Menschen der jüngsten Weltstadt wohnen Kraft und Krankhaftigkeit dicht beieinander, und in ihren Häusern, in den Arbeiterquartieren des Nordens und Ostens und in den stillen, glatten, frischgewaschenen Straßen des Westens gehen unheimlich eng miteinander Glück und Unheil, Frieden und Verbrechen.

Am Rande des Tiergartens gibt es ein paar ruhige Straßen mit villenartigen, soliden Häusern hinter Bäumen und Vorgärten, die gebaut zu sein scheinen, um einen ruhenden Punkt für beschauliche Leute in dem wüsten Strudel der Großstadtgegensätze zu bilden. Eine riesige, alte Platane mit einer kleinen Umzäunung aus Stein und rostigem Eisen steht inmitten einer Straßenkreuzung. Von hier aus sieht man das Ende der Margaretenstraße, und da scheint die Welt wirklich mit Brettern vernagelt. Ein großer, alter, brauner Zaun schließt die Straße ab. Und wenn man an der Straßenkreuzung steht, hat man den merkwürdigen Eindruck, dass hier in dieser vornehmen Straße ein Duft von Park und Landleben, ein Hauch der Abgeschlossenheit vom Getriebe sich vereinen mit dem Rauschen der Weltstadt, deren hastige Massen sich wenige Schritte weiter über die Potsdamer Brücke vorbeiwälzen.

Eine trübe, heiße Sommermorgendämmerung rang mit der langsam unterliegenden Nacht. Das Orchester der Großstadt verstummte allmählich immer mehr. Berlin hörte auf zu dröhnen, und nur ein letzter, ungewisser Akkord summte über allem im halben Morgenschimmer, ein Akkord, der vielleicht schon wieder in dem erwachenden Leben der Stadt neu zu tönen und zu wachsen begann. Die Straßenlaternen waren längst erloschen, und über ihnen standen die Fenster, hinter denen die wohlhabenden Bürger der Margaretenstraße ruhig schliefen, weit der eindringenden warmen Nachtluft geöffnet. An dem alten Baume inmitten der Straßenkreuzung blinkte ab und zu der Helm des Schutzmanns ein wenig auf, der hier Nachtdienst hatte. Gelangweilt stand er da, ein bißchen verärgert, denn sein Nachtdienst war ganz überflüssig. Hier, in dieser vornehmen, stillen Gegend, kam doch nichts vor!

Plötzlich klirrte ganz hinten, wo die Straße sackgassenförmig abschloß, ein Gitter. Ein Herr war auf die Straße getreten. Einen Augenblick blieb er stehen, ein Streichholz flammte auf – eine Zigarette wurde angezündet. Dann ging er, langsam schlendernd, ein paar Schritte; jetzt schien er sich aufzuraffen, sein Gang wurde straff, er schritt schnell vorwärts. Als er näher kam, sah der Schutzmann, dass der Spaziergänger ein junger Mann im Gesellschaftsanzug war. Bleich, nervös mit der Hand am blonden Schnurrbart zupfend, ging er schnell vorbei, ohne den Schutzmann zu beachten. Einen Moment strich er mit den Händen an sich herunter, um die eingedrückte Hemdbrust in Ordnung zu bringen, streifte mit verlorenem Blick die blinkende Helmspitze des Schutzmanns und verschwand dann in einer Seitenstraße. Mechanisch zog der Schutzmann die Uhr: es war fünf Minuten über vier. Er drehte sich um und sah mit Amtsmiene nach dem Hause, das der Spaziergänger verlassen hatte. Er zählte die Hausnummer ab: das Haus musste die Nummer 25 haben. Nummer 25 – da wohnte ja wohl der reiche Brandorff! – Doch plötzlich gab er sich einen Ruck: „Was geht mich das an, wenn hier jemand das Haus verläßt? Die Geheimnisse der Reichen kümmern mich nicht. Ich habe meinen Posten, um die Straße vor Lärm oder vor Schlägereien zu bewahren. Aber hier kommt ja doch nichts vor.“ Und er wendete sich wieder nach der anderen Seite und erwartete ungeduldig die Morgenablösung.

Der ehemalige Bankier Brandorff war in Berlin als ein sorfältiger Sammler reicher Kunstschätze bekannt, doch schon seit Jahren kaum mehr als dem Namen nach. Er besuchte niemand, empfing auch keine Besuche, und trotzdem seine Tochter Cecily seit einiger Zeit aus ihrer englischen Pension zurückgekehrt war, gab Brandorff auch keine Gesellschaften. Seit einigen Jahren verließ er sogar nicht einmal mehr zu Spaziergängen das Haus. In dieser Wohnung in der Margaretenstraße galt nur ein Gesetz: die verwöhnten Nerven des alten Raritätenliebhabers zu schonen. Alles ging mit peinlichster Regelmäßigkeit und äußerster Stille vor sich. Da man die schmale Gestalt des weißhaarigen Herrn stets im Hause wußte, hörte man nie ein lautes Wort, und die Dienerschaft war zur äußersten Geräuschlosigkeit angewiesen; selbst bei Cecilys jugendlicher Lebensfreudigkeit und Lebhaftigkeit geriet das Haus nur in eine momentane, ganz leise Erregung, dann war alles still wie zuvor.

Der helle, heiße Morgen, der der Nacht folgte, erfüllte die Atmosphäre Berlins mit bedrückendem Dunst. In der Portierloge von Brandorffs Hause erhob man sich heute später als gewöhnlich. Eine seltsame Schlaftrunkenheit lag über den beiden alten Leuten, die das Haus hüteten, und die des Morgens sonst die Ersten zu sein pflegten. Voll Unruhe steckte der alte Lehnert den Kopf aus der kleinen Glastüre: „Hör’ doch mal, Lene,“ sagte er zu seiner Frau, „was ist denn da los?“ Ein merkwürdiger, ganz ungewohnter Lärm erfüllte das Haus. Man lief hin und her, Türen wurden geklappt, unterdrückte Rufe wurden laut. Cecily Brandorff hörte plötzlich heftig an ihre Zimmertür klopfen. „Wer ist da?“ fragte sie noch halb im Schlaf. „Bitte, gnädiges Fräulein, machen Sie um Gottes willen auf!“ hörte sie die Stimme des Dienstmädchens jammern.

„Ach, Sie sind es, Martha? Aber es muss ja noch ganz früh sein! Sie wissen doch, ich bin gestern erst spät ins Bett gekommen. – Es ist unerhört!“ Und unwillig wandte sie den von einer goldgewellten Haarflut umgebenen Kopf auf die andere Seite und wollte im künstlich verdunkeltenen Zimmer weiterschlafen. Aber plötzlich schrak sie auf: „Gnädiges Fräulein!“ – kam es von der Tür her in halb unterdrücktem Wimmern. Hastig sprang sie auf, schlüpfte schnell in ein leichtes Negligé und schob den Türriegel zurück. „Was gibt es, Martha, was wollen Sie?“ fragte sie ein wenig verängstigt. „Gnädiges Fräulein – gnädiges Fräulein – – ist der gnädige Herr denn verreist?“

„Wer – mein Vater? Sind Sie verrückt, Martha? – Was ist – was ist geschehen?“ „Gnädiges Fräulein, kommen Sie schnell“ – es klang fast wie Stöhnen – „der gnädige Herr“ – – „Um Gottes willen – mein Vater?“ – Wie zwei ausgejagte Vögel strichen die beiden mit den fliegenden Morgenkleidern durchs Haus. Die Sonne funkelte schon hell und hitzedrohend durch die Zimmer, als Cecily und das alte Dienstmädchen von dem im Parterre gelegenen Damenschlafzimmer über die Haupttreppe hinauf in den ersten Stock liefen. Um in die Zimmer Brandorffs zu kommen, mußten sie erst den langen Gang passieren, in dem Brandorff seine bekannte Bildergalerie untergebracht hatte. Von da ging’s durch das Billardzimmer, und Cecily sah mit Angst, dass ganz ungewohnterweise die grünverhangene elektrische Lampe über dem Billard jetzt, am hellen Morgen, noch brannte. „Was ist das!“ zeigte sie in aller Hast auf die Lampe.

„Ich weiß nicht, gnädiges Fräulein!“ antwortete die alte Martha. „Sie brannte noch, als ich heut morgen ins Zimmer kam; das hat der gnädige Herr nie zugelassen. Ich hab’ gesehen, dass die Schlafzimmertür auf war und niemand im Zimmer. Ich hab’ vorsichtig den Kopf reingesteckt, aber es war niemand da. Da hab’ ich Angst bekommen und bin zu Ihnen gelaufen – vielleicht ist der gnädige Herr heimlich weggereist!“

Cecily merkte, dass hinter den Worten des alten Mädchens etwas Unausgesprochenes lag, das ihr Angst machte. Sie stieß die Schlafzimmertür auf – niemand war im Raum. Das Bett war unberührt, es schien eben frisch aufgeschlagen. Was war denn das nur? Der Vater ging doch kaum aus dem Hause und am allerwenigsten zur Nacht und heimlich. Voll Angst eilte sie ins Billardzimmer zurück und öffnete die Tür zum Bibliothekzimmer. Aber nichts war zu sehen als ein hoher, heller Raum mit Bücherregalen an den geweißten Wänden und einem großen Tisch in der Mitte. Ein wenig zögernd ging sie zur nächsten Tür. Es war die kleine Tür aus getäfeltem Eichenholz, die zum Arbeitszimmer des alten Brandorff führte. Niemand durfte dies Zimmer betreten, selbst Cecily nicht. Brandorff pflegte sogar dies Zimmer selbst aufzuräumen – das war seine Marotte. Nur in früheren Jahren, als er noch von Zeit zu Zeit kleinere Gesellschaften gab, war der Höhepunkt des Abends, wenn er die kleine Tür mit feierlicher Miene öffnete und seine Gäste einlud, jene kostbare Sammlung seltener Edelsteine zu besichtigen, die er sorgsam in Glaskasten geordnet hatte. Aber das war längst vorbei.

Cecily zögerte vor der Tür, sie wagte nicht, ohne weiteres die Klinke herunterzudrücken. Sie klopfte zaghaft. – Keine Antwort. – Zweimal, dreimal – ohne Erfolg. Entschlossen griff sie nach der Türklinke und drückte sie herunter. Die Tür war geschlossen. Einen Moment standen die beiden Frauen ratlos einander gegenüber. Es zuckte ihnen nervös übers Gesicht. Die alte Martha brach das Schweigen: „Vielleicht soll ich John holen?“ brachte sie mit stockender Stimme hervor. Einen Moment Stille, dann antwortete ein trockenes Schluchzen: „Hole John, Martha!“ Sie kamen auf den Zehen herbeigeschlichen, so wie man in Zimmer kommt, in denen man den Anblick eines schrecklichen und unerwarteten Begebnisses ahnt. Man sah Johns kleiner, sehniger Gestalt den ehemaligen Jockei an, und seine kleinen, fast stechenden, graunblauen Augen erinnerten an den scharf messenden Blick des Hindernisreiters. Er schien schon vor der Tür gewartet zu haben.

„John, mein Vater gibt keine Antwort“, sagte Cecily halblaut. „Die Tür ist zu, wir müssen ins Zimmer!“ Schweigend griff John zur Türklinke. Seine muskulösen Arme strafften sich, sein Gesicht wurde in der Anstrengung rot. Die Tür blieb geschlossen. Mit ein wenig englischem Akzent in der halblauten Stimme sagte er: „O gnädiges Fräulein, das Schloß ist aus festem Stahl, ich kenne es!“ Cecilys große, braune Augen, die so seltsam gegen die goldene Masse ihres blonden Haares abstachen, irrten ratlos umher, verschüchtert, hilfesuchend wie die eines geängstigten Vögelchens, das sich in ein Zimmer voll fremder Menschen verirrt hat. „Was ist denn um Gottes willen nur geschehen, John?“ Und mit einer plötzlichen Eingebung: „Ist mein Cousin noch hier? Ist er über Nacht geblieben?“ „Herr Soltau ist nicht im Gastzimmer, gnädiges Fräulein. Ich habe nachgesehen.“ „Wann ist er weggegangen?“ fragte Cecily halb mechanisch. „Ich weiß es nicht,“ antwortete John. „Ich brachte gestern abend den Herren den Tee ins Billardzimmer, dann gingen der gnädige Herr und Herr Soltau ins Arbeitszimmer. Der gnädige Herr sagte mir, ich solle zu Bett gehen, es wäre nichts mehr nötig.“

Auch hinter dieser Antwort lauerte etwas Unausgesprochenes, so schien es Cecily. Plötzlich sagte John in seiner langsamen Redeweise: „Vielleicht hat Herr Soltau das Haus durch die Tapetentür im Arbeitszimmer verlassen.“ Die Tapetentür – welch ein Einfall! Alle atmeten einen Moment auf. „Schnell“ sagte Cecily, „wir wollen von der anderen Seite ins Zimmer!“ Die drei jagten hinunter ins Erdgeschoß und liefen so hastig durch den Hausflur in den Garten, dass der alte Lehnert in sprachlosem Erstaunen den Kopf aus der Portierloge heraussteckte. Die Vormittagssonne lag hell auf dem gelben Kies des kleinen Vorhofes, der das Haus vom Garten trennte. Das alte, angerostete Gartentor war offen, es machte den Eindruck, als wäre es während Jahre nicht geschlossen worden. Hier im Garten merkte man wenig von der Sonne. Nur ein glitzerndes, grünes Funkeln glitt von Zeit zu Zeit durch die dichten, breiten Laubkronen der alten, hohen Bäume, wie man sie in Berlin nur noch in den alten, vornehm abgeschlossenen Häusern findet, die gebaut wurden, als diese heut vom Großstadtgetriebe umbrandeten Stadtteile fast noch Villenviertel waren.

Die drei liefen zu der hohen, grauen Mauer, deren verwitterten Kalkstein ein dichtes, wildes Getriebe von Efeu hoch und graugrün überspann. Seltsam genug nahm sich in der breiten Mauer die niedrige, schmale Tür aus, die sofort zu einer eng gewundenen, hölzernen Wendeltreppe führte. Die Tür war offen. Hintereinander keuchten sie die Wendeltreppe empor. Droben war ein kleiner Vorplatz auf dem sie, Atem schöpfend, anhielten. Ein ganz kleines, vergittertes Fensterchen, draußen dicht von Efeu verdeckt, ließ spärliches Dämmerlicht auf das kaum sichtbare Türchen fallen, das zu Brandorffs Arbeitszimmer führte. John rüttelte an der Tür. Auch sie war verschlossen. Nun hielt er sich am krachenden Treppengeländer fest und stemmte die Schulter mit unbezwinglichem Vordringen gegen die Tür. Ein Knall von geborstenem Holz – und John hielt keuchend die auffahrende Tür zurück. Cecily raffte heftig ihren Rock empor und schritt mit starrem Blick, tief Atem holend, über die Schwelle. Die Augen gewöhnten sich an das grünliche Dunkel, das die harabgelassene Jalousie ins Zimmer ließ. Drei Augenpaare blickten spähend ins Zimmer. Es war leer.

II. Folgerungen.

Leer – keine Menschenseele zu sehen! Das Arbeitszimmer Brandorffs war ein kleiner Raum mit wenig Möbeln. In der Nähe des Fensters ein Schreibtisch, daneben ein mittelgroßes Regal, vollgedrückt mit hohen Büchern, gegenüber eine Chaiselongue. Vor dem Schreibtisch ein halb zur Seite gedrehter Arbeitsstuhl, dem gegenüber ein Polstersessel. Cecily zog die Jalousie hoch. Das plötzlich einfallende Licht vom Garten zeigte, wie bequem und wohnlich dieses so karg möblierte Zimmer doch war. An den Wänden hingen in schlichten Naturholzrahmen alte Stiche. Auf der anderen Seite der Bibliothektür standen auf langen, schwarz gebeizten Füßen zwei lange, schmale, verschlossene Kästen mit schrägen Glasdecken – ein klein wenig eingestaubt. Es war die Edelsteinsammlung Brandorffs. Man sah, dass ihr Besitzer sich längere Zeit nicht recht um sie gekümmert haben mochte. Staub lag auch auf dem alten Ebenholzrahmen, der die vergilbte Photographie einrahmte, die über den beiden Truhen hing. Davor stand ein Tischchen, auf dem zwei halbgeleerte Teegläser waren. Alles sah aus, als sei der Bewohner des Raumes nur eben einen Augenblick fort. John ging zuerst zur Tür des Bibliothekzimmers und sah sie an, dann zur Tapetentür, die er aufgebrochen hatte.

„O – die Türen sind von innen abgeschlossen – die Schlüssel stecken noch!“ Ratlos und ängstlich sahen Cecily und Martha ihn an. „Aber was soll das nur bedeuten?“ fragte gepreßt Cecily. Und plötzlich brach sie in ein wirres Schluchzen aus und ließ sich matt und ratlos in den Sessel fallen. Johns scharfe Stimme durchdrang den Raum leise: „Befehlen gnädiges Fräulein vielleicht, dass zu Herrn Soltau geschickt wird?“ Wie eine Erlösung ging es über Cecilys Gesicht: „Ja, John, sofort, schicken Sie Lehnert auf der Stelle zu meinem Cousin.“ Fort waren die Tränen. Beinahe strahlend hatte sie die Worte gesprochen. Doch plötzlich kam ihr ein anderer Einfall. Kaum zehn Minuten entfernt wohnte noch ein Freund des Hauses – Rechtsanwalt Sanders. Er stand als juristischer Beirat ihrem Vater zur Seite, kam oft ins Haus und sein Verhalten war das eines klugen, ruhigen Mannes, der mit scharfem Verstand ein feines Gefühl verband. Und da er noch dazu mit Soltau innig befreundet war, hatte sie um so mehr Vertrauen zu ihm. Den Rechtsanwalt Sanders wollte Cecily jetzt rufen. Sie wußte, er würde ihr bestens beistehen.

Sofort begab sie sich ans Telephon: Sanders war da, er antwortete, dass er sogleich kommen werde. Eine bange, schreckliche halbe Stunde verging. Endlich hörte Cecily unten Geräusch. Ein Automobil war vorgefahren. Die Tür ging auf, Rechtsanwalt Sanders trat ein. „Ah, Herr Rechtsanwalt, guten Tag! Ich danke Ihnen außerordentlich, dass Sie kommen!“ Rechtsanwalt Johannes Sanders küßte Cecily die Hand. Sein glattrasiertes, kluges Gesicht sah besorgt aus. „Was gibt es, Fräulein Cecily? Sonst haben doch nie Sie, sondern Ihr Vater mich rufen lassen! Ich hoffe doch – dass nichts“ –

„Herr Sanders, wie schrecklich – denken Sie, mein Vater ist fort.“ Sanders sah sie verständnislos an: „Fort!“ „Ja fort! Und auf so sonderbare Weise – aus seinem abgeschlossenen Zimmer – ich weiß gar nicht, was ich denken soll – o, es ist entsetzlich!“ Sanders stellte sich aufgeregt vor sie: „Was sagen Sie - aus seinem verschlossenen Zimmer? Ich bitte, sprechen Sie deutlich, Fräulein Cecily!“ „Sehen Sie selbst“, sagte Cecily tonlos und wies mit einer Handbewegung auf die offenstehenden Türen des Arbeitszimmers. Es klopfte, John trat herein. „Wann kommt mein Cousin?“ fragte Cecily ihn erregt. John antwortete mit seinem unbeweglichen, englischen Gesicht: „Herr Soltau war nicht zu Hause!“ „Nicht zu Hause?“ rief Cecily. „Aber um diese Zeit ist er doch immer zu Hause!“ „Als ich in die Königgrätzer Sraße kam,“ antwortete John, „sagte mir der Diener, Herr Soltau habe gestern abend, bevor er wegging, befohlen, die Koffer reisefertig zu machen. Heut früh wollte Herr Soltau abreisen. Aber er ist noch nicht wieder nach Hause gekommen!“

In jähem Schreck murmelte Cecily: „Erich will reisen?“ Aber bevor sie ihren ängstlichen Träumen weiter nachgehen konnte, trat mit ruhigen Bewegungen Sanders dazwischen: „Sagen Sie, John“ fragte er, „wann war denn Herr Soltau zuletzt hier?“ „Gestern abend, Herr Rechtsanwalt!“ „Nun“ – und?“ „Die beiden Herren zogen sich ins Arbeitszimmer zurück, nachdem ich den Tee gebracht habe!“ „Ja, mein Vater sagte ihm, er solle zu Bett gehen“, bemerkte Cecily. „Sind Sie da gleich zu Bett gegangen?“ fragte Sanders. „Nein, Herr Rechtsanwalt.“ Cecily sah erstaunt auf. Warum hatte er das verschwiegen? „Was taten Sie dann?“ fragte Sanders ruhig weiter. „Ich machte erst das Gastzimmer zurecht, weil ich dachte, so spät in der Nacht, da bleibt Herr Soltau vielleicht hier. – Er hat es oft getan, als das gnädige Fräulein noch in England war.“

„Und dann?“ „Dann ging ich ins Billardzimmer und wartete, ob der gnädige Herr vielleicht doch noch etwas brauchte.“ „Wurden Sie gerufen?“ „Nein, Herr Rechtsanwalt!“ „Und was haben Sie dann gemacht?“ „Ich ging zu Bett, Herr Rechtsanwalt!“ „Gleich?“ „Ja – gleich!“ Ein unmerkliches Zögern begleitete Johns letzte Antwort. Aber Sanders’ feingeschulten Ohren war es nicht entgangen. Einen Moment besann er sich, dann sah er John ruhig und groß in die Augen: „Haben Sie irgend etwas wahrgenommen?“ „Nein, Herr Rechtsanwalt!“ „Ist Ihnen nichts aufgefallen? – Gar nichts?“ Einen ganz kleinen Augenblick Pause. Dann: „Nein!“ Im selben Moment trat Sanders dicht vor ihn hin und rief ruhig und kalt: „Bitte, sagen Sie mir sofort, was Ihnen aufgefallen ist. Sie haben etwas bemerkt – ich weiß es!“ John hielt seinen Blick aus, dann sah er sekundenlang auf Cecily, die voll erregter Spannung zuhörte. „Wenn Herr Rechtsanwalt es wissen – Herr Soltau schien mir etwas verstört. Und später, als ich im Billardzimmer wartete – hörte ich durch die Türen – aber ich kann mich auch täuschen – ich glaube, einen erregten Wortwechsel zwischen dem gnädigen Herrn und Herrn Soltau.“

Hastig sprang Cecily auf, in höchster Erregung: „John, wie können Sie es wagen, so etwas zu sagen! Das ist eine unglaubliche Frechheit!“ Sanders trat dazwischen: “Ich bitte Sie, liebes Fräulein Cecily, Sie dürfen sich nicht aufregen! Warum sollte Johns Bericht nicht der Wahrheit entsprechen?“ John war sofort in sich zurückgekrochen: „Ich habe mich wohl getäuscht. Zwischen dem Billard- und dem Arbeitszimmer liegt ja die Bibliothek. Man kann sich leicht irren in den Geräuschen.“ Sanders sagte kalt: “Es ist gut, John. Sie können gehen!“ Cecily ging in höchstem Entsetzen im Zimmer auf und ab. Sie rang krampfhaft die Hände: „Sanders, Sanders - ich bitte Sie – was soll das nur sein! Erich hat doch nie ein heftiges Wort gesagt. Und mein Vater war so ruhig und überlegt. - Mein Vater – wo ist mein Vater? Und Erich will reisen und ist nicht nach Hause gekommen! – O Gott, was geht nur hier vor? Warum muss das alles gerade auf mich eindringen?“ Und in tiefster Verwirrung laut und angstvoll schluchzend, brach sie zusammen. Sanders schellte nach Martha. Er gab dem Mädchen rasch und leise die nötigen Anordnungen, wie sie die Stöhnende beruhigen konnte, dann ging er ohne Zeitverlust hinunter in die Loge des Portiers.

„Hören Sie mal, Lehnert,“ sagte er zu dem aufgeregten Alten, dem tausend ratlose Fragen auf der Zunge schwebten, „wann haben Sie eigentlich heut nacht Herrn Soltau weggehen sehen?“ „Ich habe ihn gar nicht weggehen sehen, Herr Rechtsanwalt. Herr Soltau hat schon seit langem den Hausschlüssel und ist vom gnädigen Herrn oft erst in später Nacht weggegangen, wenn alles schon schlief. Die haben dann oben zusammengesessen über den gelehrten Büchern – aber davon versteh’ ich nichts, Herr Rechtsanwalt! Die Martha hat mir oft gesagt: „Nein, so etwas, wie der gnädige Herr und der Herr Soltau nur immer in der tiefen Nacht lesen können!“ Unsereins wird schon manchmal froh sein, wenn man die ganze Zeitung durch hat. Aber dahinten, die kleinen Annoncen – mit meinen alten Augen ist das schon ein bißchen schwer, Herr Rechtsanwalt! Der Herr Rechtsanwalt können sich ja denken“- „Sagen Sie, Lehnert,“ unterbrach Sanders kurz den Redefluß des Alten im braunen, gestrickten Wolljackett, „ist gestern abend irgend sonst jemand hier gewesen?“ „Nein, Herr Rechtsanwalt – da ist kein Fremder gekommen – das müßte ich ja sonst wissen! Wenn man so in seiner Loge sitzt“. „Wann ist Herr Soltau gesten abend gekommen?“ rief Sanders dazwischen. „Herr Soltau? So um neun Uhr!“ „Hm – danke. Haben Sie hier in der Loge Telephon, Lehnert?“ „Jawohl, Herr Rechtsanwalt.“ „So – na, ich werde jetzt nach dem Polizeirevier telephonieren.“ „Nach dem Revier, Herr Rechtsanwalt? Nach dem Revier? O Gott, o Gott – solang’ ich hier sitze, ist uns keine Polizei ins Haus gekommen! Und nun geht alles drunter und drüber, Herr Rechtsanwalt, Polizei – muss das sein? Ich alter Mann!“ Aber Sanders ging an ihm vorüber zum Telephon und konnte sich nicht um den Jammern verwirrter Herzen kümmern.

„Unangenehm, höchst unangenehm!“ sagte der Kriminalkommissar von Redberg. „Sehen Sie nur, Herr Sanders, wieviel Personen schon im Zimmer gewesen sind! Man hat so alle Spuren verwischt!“ Aber er stellte zwei Kriminalbeamte ins Haus und trug dafür Sorge, dass das Arbeitszimmer nicht mehr betreten wurde. Sanders kannte die Wohnung bis ins kleinste Eckchen. Er hatte schon als Zwanzigjähriger den alten Brandorff, den langjährigen Freund seines verstorbenen Vaters, oft und gern aufgesucht. Als er dem Kriminalkommissar zur Hand gehen wollte, lehnte dieser nicht gerade unfreundlich ab. „Danke verbindlichst, Herr Rechtsanwalt. Ich werde vielleicht Ihren Rat noch brauchen können, aber vorläufig muss ich sehen, wie ich mich allein zurechtfinde. Wirklich, die Sache ist höchst mysteriös. Der alte Herr geht sonst nie aus dem Haus, neigt, wie Sie sagen, auch zu keinerlei Extravaganzen, und nun ist er plötzlich verschwunden – und noch dazu aus dem innen abgeschlossenen Zimmer! Mysteriös – höchst mysteriös!“ Er beklopfte die Wände, ging zum Fenster, ließ die Jalousie herab und zog sie wieder hoch. Dann sah er aus dem Fenster hinunter: „Nein, hier kann er nicht heraus! – Wie alt, sagen Sie, ist Brandorff? So zweiundsechzig – nein, es ist unmöglich! Er hätte sich unfehlbar die Knochen gebrochen. Da, vor dem Fenster steht freilich ein Baum – aber doch mindestens vier Meter entfernt, man müßte glänzend springen können. Nein, dieser Gedanke ist lächerlich – und außerdem sind die Äste unverletzt. Nein, hier konnte er nicht heraus! Aber, sagen Sie, Herr Sanders, Sie kennen die Wohnung ganz genau – wirklich ganz genau? Und Sie sind überzeugt, dass außer dieser offenen Tapetentür hier sich nirgends im Zimmer etwa eine Geheimtür oder so etwas Ähnliches befindet? Ich bitte Sie, in so einem alten Haus!“

Aber vielleicht nicht so sehr die Tatsache, dass Sanders eine solche Möglichkeit absolut verneinte, als die eigene sorgfältige Untersuchung der Wände überzeugten den Kommissar von der Aussichtslosigkeit dieses Gedankens. Auch nicht eine einzige Stelle klang beim Anschlagen hohl und es gab kein Fleckchen im Zimmer, das nicht abgeklopft wurde. Herr von Redberg machte sich daran, mit Hilfe von Sanders festzustellen, ob vielleicht irgend etwas in der Wohnung fehle, das sonst da war. Irgendeine Entwendung etwa, ein Diebstahl vielleicht war vorgekommen oder gar im Zusammenhang damit eine Gewalttat. Man untesuchte die Gemäldegalerie. Im Regal des Arbeitszimmers stand der Katalog der Sammlung, den Brandorff sorgfältig bis zu den Erwerbungen der jüngsten Zeit, eine Woche vor seinem plötzlichen Verschwinden, fortgeführt hatte. Auch das allerkleinste Bildchen holländischer Maler hing an seinem Platze. Etwas nervös gespannt gingen die Herren dann zur Besichtigung der Edelsteine. Die Schlüssel zu den beiden Glaskästen waren nicht da. Aber man konnte durch das Glas mit Hilfe des Katalogs feststellen, dass kein Finger an die ganze leuchtende Pracht gerührt hatte. „Wissen Sie,“ sagte Herr von Redberg vertraulich zu Sanders, „von Bildern verstehe ich den Deubel was. – Aber Geschmeide – à la bonne heure – ehemaliger Vortänzer bei Hofe, man hat so seinen Blick. So was an Seltenheit ist mir bei einem Privatmann überhaupt noch nicht vorgekommen! Sehen Sie nur, diese gefaßten Perlen hätte selbst die alte Dame Kleopatra – oder Antonius – oder wer’s gerade war von den alten Völkern – nicht in Essig gelegt und gefressen! Nein, und sehen Sie nur – diese beiden Opale – das ist ja das Fabelhafteste, was ich je gesehen habe. Die kleinen Opale sind ja gewöhnlich nicht so wertvoll. Aber diese hier – diese Größe, diese riesige Größe! Fabelhaft, höchst fabelhaft! Sind gar nicht mit Geld zu bezahlen. – Und Sie meinen – unter uns, ganz vertraulich – alles echt? Aber selbstverständlich, selbstverständlich; alter, vornehmer Herr, wird sich doch keine unechten Sachen unter Glas legen!“

Doch Sanders nickte nur langsam und traurig. Kaum hörte er Redbergs letzte Worte. Er dachte an seinen Freund Soltau. Es war toll dies verrückte Zusammentreffen von Zufällen. Denn es waren doch wohl nur Zufälle! Oder etwa – nein, unerhörter Gedanke – weg damit! Aber hier gab er sich plötzlich einen Ruck: wie, er, der Rechtsanwalt Sanders, wollte versuchen, aus Gefühlsduselei gegen den Freund einen Tatbestand zu verschleiern? Er, der kühle, klare Vierzigjährige! Es blieb nichts zu folgern mehr übrig: Soltau hatte seinem Diener den Auftrag gegeben, die Koffer zur Reise zu packen. Er hatte mit Brandorff am Abend einen heftigen Wortwechsel gehabt. In der Nacht war der alte Herr verschwunden – Soltau am anderen Morgen auch. Das „Wie“, die mysteriöse Art, mit der das Verschwinden bewerkstelligt war, interessierte ihn gar nicht. Das mochte vielleicht dem Kriminalkommissar imponieren, aber für ihn, Sanders, kam es gar nicht in Frage. Ihn interessierte nur das „Was“, die Tatsache, dass Soltau bei einem so unerhörten Vorgange offenbar beteiligt war. Und nun fiel ihm ein – hatte er nicht in den letzten Wochen, wenn er Soltau im Klub oder bei Brandorff sah, ihn jedesmal bleich, nachdenklich, einsilbig, verstört und nervös angetroffen? So wie man etwa Menschen findet, die von langer Hand irgendeinen wagnisreichen Plan vorbereiten! Trüb grübelnd verließ er still das Haus, gab Martha noch Anweisungen für Cecilys Wohlergehen; ohne sich von Cecily selbst zu verabschieden, ohne unten im Hausflur den alten Lehnert zu beachten, der sich noch immer über das Eindringen der Polizei entsetzte, stieg er ins Automobil, um in seine Wohnung in der Potsdamer Straße zu fahren. Er wollte nur einen Moment dort verweilen. Gleich mußte er wieder an die Arbeit im Fall Brandorff gehen. Aber das Wichtigste – das Schlimmste: Nachricht von Soltau! Wie sollte man sie bekommen? Gerade der, der alles wissen mußte, der vielleicht Brandorff ... nein, es war nicht auszudenken! Gerade Soltau saß vielleicht jetzt schon in einem behaglichen Eisenbahn-Coupé, irgendeinem fernen Ziele zufahrend!

Und hatte er, Sanders, der Rechtsanwalt in Ehren und Würden, sich nicht einer Verschleierung des Tatbestandes schuldig gemacht, als er dem Kriminalkommissar seine Gedanken über Soltau verschwieg? Aber das Ende war unaufhaltsam, in ganz kurzer Zeit mußte auch die Polizei auf Soltaus Fährte sein! Mit dem schweren, müden Schritt des düster Nachdenklichen stieg er die Treppen zu seiner Wohnung empor. Er schloß auf und durchschritt das leere Bureau, um in seine Wohnung zu kommen. Es war Mittagszeit. Die Angestellten waren zu Tisch gegangen, nur ein seit kurzem engagierter Schreiber machte sich zu schaffen. „Was vorgefallen? „Nein, Herr Rechtsanwalt! Bloß ein Herr ist da, der Sie sprechen will.“ „Sie wissen doch, dass jetzt keine Bureaustunde ist, er soll zur Zeit wiederkommen!“ „Das habe ich ihm auch gesagt, Herr Rechtsanwalt! Aber er ging nicht weg, er sagte, es wäre dringend!“ Ärgerlich riß Sanders die Tür zu seinem Schreibzimmer auf. Aber das Wort blieb ihm in der trockenen Kehle stecken: In seinem Schreibsessel saß, bleich, mit wirrem Haar, zusammengefallen, schlafend – Erich Soltau.

III. Unter Freunden.

Johannes Sanders stand da und sah den Schläfer an. Er stand und wartete. Unwillkürlich griff er mit beiden Händen nach dem Kragen, um sich Luft zu machen, als er Soltau betrachtete. Soltau, den man seit seiner Jünglingszeit nur als tadellos soignierten Kavalier, als überaus peinlichen Menschen kannte, Soltau, der im Korps lange der Renommierfechter gewesen war, der an die Leistungsfähigkeit seines Körpers stets die höchsten Anforderungen gestellt hatte, er saß im Schlafe nun da, eingesunken, mit verfallenem, schmutzigem Gesicht, den flachkrempigen Modehut eingebeult und fleckig in die Stirn zurückgeschoben, das Haar wirr und schlaff im Gesicht, das Hemd zerknüllt und gelb. Sanders mußte sich setzen, die aufregende Spannung hatte ihn erschöpft. Er konnte keinen Blick von dem Schlafenden wenden. Aber der Schläfer wurde bald unruhig; auf einmal schlug er die Augen auf, begegnete Sanders Blick und bewegte die Lippen. Er blieb in der verfallenen Haltung teilnahmlos sitzen und sagte mit einer müden, gleichgültigen, glanzlosen Stimme nur: „Sanders!“ Sanders, der erst nichts sehnlicher gewünscht hatte, als Soltau aufzufinden, ihn mit tausend Fragen zu bestürmen, fühlte sich jetzt, wo er dem unglücklichen Freunde gegenübersaß, nicht imstande, auch nur eine Silbe zu fragen. Er wartete ab. Soltau blieb in seiner Haltung eines gehetzten Tieres sitzen. Stille.

Plötzlich fühlte sich Sanders von einer unendlichen Trauer übernommen. Er empfand – irgendwie mußte er dem Freunde helfen. Leise stand er auf, ging zur Waschtoilette und tauchte ein Hadtuch ins Wasser. Dann nahm er Soltau sacht den Hut vom Kopf, strich ihm die Haare aus der Stirn und wusch ihm leise, vorsichtig, behutsam das Gesicht, wie eine Mutter ihrem Kind. Soltau ließ alles mit sich geschehen. Sanders ging zur Kredenz, schenkte einen Kognak ein und reichte das Glas Soltau. Soltau griff danach und goß den Kognak gierig hinunter. Es war die erste selbständige Bewegung, die er machte. Sanders ergriff seine Hand: „Du hast bei mir nicht zu fürchten, Erich!“ Soltau nickte mechanisch. Auf einmal raffte er sich zusammen. Sein Körper straffte sich, die alte Festigkeit schien wieder auf einen Moment bei ihm zu sein. Aber ebenso plötzlich sank er wieder in sich hinein. Er rang nach Worten. Dann kam es tonlos aus seinem Munde: „Ich kann nicht sprechen, Sanders!“ Sanders saß, ihm mit milder, beruhigender Miene gegenüber. Er gab kein Zeichen von Ungeduld, nur Güte schien jetzt in den Antlitz des sonst so energischen, kurz angebundenen Mannes zu liegen. Er wartete ab. Soltau brachte mit trockener Zunge hervor: „Ich wollte abreisen! – Ich bekam’s nicht fertig!“ Still dachte Sanders: „Es zieht ihn nach dem Tatort zurück – ich kenne das.“ Und er schwieg.

Soltau stand auf und ging matt im Zimmer umher, den Kopf nach der Seite wiegend, wie jemand, der unter einem fürchterlichen Schickalsschlag schweigsam mit sich selbst ringen muss. „Sanders“, sagte er endlich, „du bist so gut!“ Sanders wurde es weich ums Herz. Die Dankbarkeit Soltaus rührte ihn. Doch plötzlich erstarrte in ihm das Gefühl. Dieser Mann, der vor ihm stand, bot das Bild eines Zusammenbruchs nach einer schweren Tat. Sicher hatte er sie begangen, sicher ... sicher ... Und der Gedanke, dass Soltau schuldig sei, wurde plötzlich so fest in Sanders, dass er sich zu einer Überzeugung verdichtete. Er mußte die Wahrheit an den Tag bringen. „Erich“, sprach er und seine Stimme hatte den alten metallischen Klang, „bitte, laß das! Sag’mir, was du weißt!“ Soltau ging im Zimmer auf und ab. „Wozu darüber reden? Ich kann jetzt doch nicht sprechen!“ Sanders fühlte sich ganz kalt werden. „Ich bitte dich,“ entgegnete er hart, „sage mir nicht das! Auf deine Worte kommt alles an!“ Soltau ging mit mattem Trotz umher. „Du mußt doch merken, dass ich jetzt auch nicht im geringsten die Stimmung habe!“ Sanders fühlte eine kalte Wut in sich aufsteigen. Wie wenig, merkte er, hatte er doch Soltau gekannt! War das der anständige Mensch, mit dem er befreundet war? Dieser da beging wahrscheinlich die tollste Verruchtheit – Gott weiß, was er aus Brandorff gemacht hatte und aus welchem Grunde – und sprach jetzt schlapp von Stimmung!

„Soltau,“ sprach er drohend, „das ist unerhört! Wie kannst du mir mit einer so läppischen Entschuldigung kommen!“ Soltau wand sich : “Es ist nicht nötig – nein – wozu soll ich noch reden!“ „Wozu?“ donnerte Sanders. „Zum Teufel ist es nötig! Kurz und schnell: was weißt du von Brandorff – was hast du gemacht?“ Ein maßloses Erstaunen glitt über Soltaus Züge, und erregt trat er einen Schritt vor: „Brandorff? Was meinst du? Jetzt verstehe ich dich nicht!“ Und als er das hartknäckige Gesicht von Sanders sah, fast flehend: „Ich verstehe dich wirklich nicht – mein Ehrenwort!“ Sanders stahlhart: „Deine Ehre!“ „Johannes!“ schrie Soltau. „Du, der letzte, zu dem ich mich flüchte – du bist der erste, der mich beschimpft.“ Sofort betreute Sanders seine ihm sonst so ungewöhnte Handlungsweise. Er setzte sich mit abweisender Miene. „Bitte,“ sagte er trocken, „sprich offen zu mir! Wie konnte ein Mann von deiner Lebensstellung ein so raffiniertes Verbrechen begehen?“ „Aber ich bin doch kein Verbrecher, „ stöhnte Soltau, „ich bin nur ein Unglücklicher!“ „Soltau, werde nicht sentimental! Das tun alle Leute in deiner Lage!“ Soltau stand einen Moment starr da. Plötzlich griff er nach seinem Hut auf dem Tisch. Seine Stimme war kühl: „Ich danke dir außerordentlich für deine überraschende Freundlichkeit gegen mich. Du gestattest, dass ich jetzt gehe!“ „Nein,“ rief Sanders, „ich gestatte nicht, dass du jetzt gehst!“ Er stellte sich breit und unüberwindlich mit dem Rücken an die Tür: „Du wirst nicht eine Sekunde eher gehen, als bis du mir gesagt hast, was du mit Brandorff gemacht hast!“

Soltau mit wütendem und völlig ratlosem Gesicht: „Zum Donnerwetter, geh’ von der Tür weg, ich weiß nicht, was du von mir willst! Niemand hat mit Brandorff etwas gemacht!“ Sanders: „Lügner!“ „Geh’ weg, oder ich fahre dir an die Kehle!“ schrie Soltau. „Das glaube ich – das ist ja das einzige, was du kannst“, rief Sanders. Da brach Soltau völlig zusammen. Die geballten Fäuste fielen schlaff herab, das wutverzerrte Gesicht sank in tiefe Falten. „Ich verstehe nicht,“ stotterte er – „ich weiß nicht, was du willst! Ich weiß absolut nichts mehr!“ „Gut!“ sagte Sanders jetzt ganz ruhig. „Erlaube mir, einige Fragen zu stellen.“ „Mache mit mir, was du willst!“ stöhnte Soltau, ganz und gar erschöpft. „Bitte, nimm ruhig wieder Platz!“ forderte Sanders in geschäftsmäßigem Ton auf. „Und nun gib mir Auskunft: Du warst gestern abend um ein halb neun bei Brandorff. Stimmt das? Ihr gingt zuerst ins Billardzimmer. Später habt ihr euch ins Arbeitszimmer zurückgezogen. Ist das richtig? – Gut! Der Diener hat den Tee gebracht, einer von euch hat sein Glas halb, der andere ganz ausgetrunken! Richtig? Nun, ich sehe an deinem erstaunten Gesicht, dass du dich besinnt. Dann habt ihr beide im Arbeitszimmer ein sehr aufgeregtes und heftiges Gespräch miteinander.“

„Das geht dich nichts an!“ schrie Soltau aufspringend. „Das geht mich sehr viel an“, sagte Sanders ruhig und drückte Soltau in den Sessel zurück. „Nach dieser heftigen Auseinandersetzung hast du Brandorff aus irgendeinem mir unbekannten Grunde beseitigt!“ Soltau reckte sich im Sessel hoch. Einen Moment Stille, einen Moment nur. Aber dieser Moment schien Sanders ein ganzes Leben lang zu dauern. Er hörte sein Blut in den Ohren rauschen. Da sagte Soltau mit einer Stimme, als käme er aus einem kalten Bade: „Sanders – du bist verrückt! Ich habe nicht geglaubt, dass ich heute noch lachen werde, wahrhaftig nicht!“ Beide schienen jetzt einander völlig ruhig gegenüberzusitzen. „Ich bitte dich, Sanders,“ sprach Soltau, „sage mir, warum fragst du mich – nein – sage mir, was redest du da von Brandorff?“ „Vielleicht dürfte dir nicht ganz unbekannt sein,“ entgegnete Sanders, „dass Brandorff verschwunden ist – sieh’mich nicht so groß an! – aus seinem Zimmer verschwunden – und das Zimmer war von innen abgeschlossen! – Bitte,“ unterbrach er Soltau mit einer Handbewegung, als dieser sprechen wollte, „du weißt ebensogut wie ich, dass Brandorff sein Haus nie verlassen hat – und am wenigsten in der Nacht. Es ist ein Verbrechen geschehen – ein ganz raffiniertes, verruchtes Verbrechen.“

Soltau lehnte sich mit weit aufgerissenen Augen in seinen Stuhl zurück. Mit der unsicheren Stimme dessen, dem etwas ganz Überraschendes, Verwirrendes begegnet, und der sich zu fassen sucht, sagte er: „ Das ist unglaublich! Ein Verbrechen an Brandorff! Du sagst mir, Brandorff ist verschwunden? – Laß mich nachdenken, Sanders!“ Der Gedanke durchzuckte Sanders: Sollte der da doch unschuldig sein? Sollte er wirklich gar nichts von dem Rätsel wissen? Konnte das maßlose Straunen Soltaus Verstellung sein? Gab es denn einen solchen Lebenskomödianten auf der Welt, dass ihn selbst das durch Jahre geschärfte Auge des Freundes nicht durchschauen konnte? Und mit einer gewissen Erleichterung und in plötzlich herzlichem Tone sagte er: „Aber Soltau, es ist ja ganz einfach: Wenn du gar nichts vom Verschwinden Brandorffs weißt, so sage mir doch klipp und klar, um was sich eure Auseinandersetzung gedreht hat. Du bist ja dann sofort entlastet – und die ganze Geschichte ist für dich erledigt. Geh’, sei nicht böse, ich bitte dich um Entschuldigung, dass ich auf einen so unwürdigen Verdacht auch nur entfernt gekommen bin!“ Soltaus Gesicht wurde auf einmal ganz bleich. Er beugte sich im Sessel vor, dass er fast zusammenzuknicken schien. Seine Finger griffen aneinander und krampften sich gewaltsam zusammen. Mit verzerrtem Anlitz, heiserer Stimme sprach er:

„Sanders, ich kann es nicht sagen! Sanders, ich gebe dir mein heiligstes Ehrenwort, was ich auch sonst für ein Lump gewesen sein mag, von Brandorffs Verschwinden weiß ich nichts! – Es wäre lächerlich, zu schwören, aber ich weiß es jetzt nicht anders: Ich schwöre dir, ich weiß von Brandorff nichts!“ Sanders, mit gütiger Stimme, wie wenn er ihn streichelte: „Soltau, sag’es mir, deinem alten Freunde! Denk’ doch, du bist dann auch für die andern ganz entlastet! Bitte, sage mir euer Gespräch!“ Soltau stand auf. „Sanders, dein Verhör, denn anders kann ich es ja nicht nennen, hat mich vollständig zerstört. Ich bitte dich, laß mich jetzt gehen. – Ich bin unschuldig! – Über das Gespräch mit Brandorff wird niemand auf der Welt eine Auskunft von mir bekommen!“ „Niemand?“ „Niemand!“ „Geh’!“ sagte Sanders und öffnete ihm die Tür. Sanders blieb allein zurück, wie zerschlagen von der Ergebnislosigkeit des aufregenden Zwiegesprächs. Er wußte, es war ganz erfolglos, in Soltau dringen zu wollen, wenn dieser Widerstand entgegensetzte. Er kannte den Eigensinn und die Hartnäckigkeit Soltaus zu gut, um nicht zu wissen, dass dieser sich von einmal gefaßten Vorsätzen nicht abbringen ließ. Nein, von Soltau war nichts zu erfahren. Aber er mußte doch wieder in die Margaretenstraße. Herrgott, wie konnte er das nur vergessen: Brandorff! Um den handelte es sich ja eigentlich! Hatte er sich wirklich durch die Spannung, in die ihn der Wortwechsel mit Soltau versetzt hatte, vom eigentlichen Ziel abbringen lassen können? „Ziel“, das war doch überhaupt kein passendes Wort! Es handelte sich doch hier nicht um die interessante Auflösung eines Rätsels, wie vielleicht in einem der jetzt so modernen Kriminalromane! Es handelte sich doch um die allerwichtigste, allerursprünglichste Menschenpflicht. Er mußte doch unter allen Umständen Cecily beistehen! Voller Angst sah er vor seinem geistigen Auge die Gestalt des alten Brandorff aufwachsen, sah ihn plötzlich von fürchterlichen, undeutlichen Gestalten umgeben – Mörder- Mörder! Plötzlich verschwanden die Gestalten, und der schmächtige Körper Brandorffs lag am Boden, in einer roten, dicken Blutlache – aus der riesigen Wunde am weißen, bleichen Schädel quoll ein wilder, unaufhaltsamer Blutstrom, der allmählich die verkrümmte Leiche umfloß, immer höher und höher stieg. Das trübrote Blut überschwemmte die verzerrten Glieder, schon versank der Leichnam immer mehr und mehr darin, nur die letzten Spuren ragten noch aus dem rotschäumenden Blutmeer, jetzt – halt, halt, nur nicht das! Aufhören, aufhören mit diesen fürchterlichen Phantasien!

Sanders goß hastig ein Glas Wasser hinunter. Wie diese Vorgänge doch die Nerven schwächten! Er wusch sich lange in kaltem Wasser. Dann machte er sich schnell fertig, um in die Margaretenstraße zu fahren. Eben setzte sich im lebhaften Sommernachmittagsgewühl der Potsdamer Straße das Automobil ratternd und knallend in Bewegung, als er vom Trottoir seinen Namen rufen hörte. Er sah auf, es war Herr von Mohl, der mit ihm und Soltau im Westen-Klub war. Sanders war nicht übermäßig erfreut, dass ihm der elegante Plauderer, mit dem man wohl zu anderen Zeiten angenehme Abende gern verbrachte, gerade jetzt in den Weg lief. Aber Herr von Mohl winkte ihm so dringend zu, dass Sanders das Automobil wieder halten ließ, austieg und Mohl die Hand schüttelte. „Hören Sie mal, lieber Sanders, „ sagte Herr von Mohl, „was machen Sie denn nur? Sie lassen sich ja gar nicht blicken! Sie haben uns nun schon einen geschlagenen Monat gröblich vernachlässigt!“ Dabei faßte er Sanders so herzlich und vertraulich unter den Arm, dass dieser merkte, so bald werde er hier nicht loskommen. Er sagte ein paar Worte von „entsetzlich zu tun“ und „Geschäften“. Aber Herr von Mohl entgegnete ihm eindringlich: „Nein, mein Lieber, so kommen Sie nicht los! Sie haben uns doch auch Ihren Freund Soltau entführt! Der kommt nun auch schon seit einer Woche nicht mehr in den Klub! Wenn das so weitergeht, dann werde ich bald meine Abende allein verbringen müssen!“ Sanders war befremdet: „Wie meinen Sie, Soltau war schon seit einer Woche nicht mehr im Klub? Er ist doch sonst ganz regelmäßig abends hingegangen, auch wenn ich nicht da war!“

„Nun, nun, verstellen Sie sich nur nicht, „ scherzte Mohl, „ Sie waren doch sonst unzertrennlich!“ „Nein,“ verteidigte sich Sanders , „diesmal weiß ich wirklich von nichts!“ „So,“ versetzte Mohl, „ich dachte bestimmt, Sie wüßten, wo Soltau bleibt. Kommt er heute abend? Ich soll ihm nämlich Revanche geben!“ „Ah, wieder gespielt?“ fragte Sanders leichthin. „Ja,“ nickte Mohl, „ich warte schon seit einer Woche auf ihn. Wissen Sie, ganz unter uns,“ setzte er leise und in vertraulicher Freundschaft hinzu, „er hat ja auch noch seine Schulden von neulich bei mir. Na, bei unserm Soltau hat das nichts zu bedeuten!“ Sanders hemmte seinen Schritt plötzlich, mit einem Ruck. Er fühlte es kalt über seinen Rücken laufen. Hastig riß er seinen Arm aus dem Mohls, ließ den stehen, wo er stand, rannte mitten über die flimmernd belebte Straße. Über einen großen Hund, der ihm wie eine gelbe Kugel durch die Beine schoß, fiel er beinahe, raffte sich wieder auf, sprang in sein Automobil und konnte dem Chauffeur nur noch zukeuchen: „Margaretenstraße!“ Dann saß er atemlos und schweißtriefend im dahinflitzenden Wagen, der Wind strich durch sein flatterndes Haar. Und er murmelte: „Spielschulden? – Er ist es doch – er ist es doch! Dieser Verbrecher!“

IV. Die Polizei spricht.

Sanders langte in Brandorffs Hause an, voll Ungewißheit, voll Angst, voller verwickelter Empfindungen im Herzen, die sich unablässig aufs neue kreuzten. Zögernd schritt er die Treppe hinauf, bei jeder Stufe verlangsamte er den Schritt ein wenig mehr. Was würde er jetzt im Hause finden? Welche neue Überraschung harrte seiner? Hatte man Spuren von Brandorff, hatte man Spuren von Soltau gefunden? Soltau, der Freund! Aber war nicht der alte Brandorff auch sein Freund gewesen? Und bestimmt, es ließ sich nicht mehr leugnen: Soltau hatte mit dem Verschwinden des Alten zu tun! Hier stand Freund gegen Freund! Wie sollte man sich retten vor dem Kampf gegen den Freund? Durfte man es überhaupt? Nein – hier galt es, kalt und klar zu denken, nicht zu trauern! Aber wenn nun Soltau doch unschuldig war? – Unmöglich, es lag ja offen: Man nehme einmal an, es handle sich nicht um die beiden Freunde Brandorff und Soltau, sondern um zwei wildfremde Personen A und B. A ist plötzlich spurlos verschwunden. Es stellt sich heraus, dass zuletzt B längere Zeit mit ihm zusammen war. B hat, ohne gesehen zu werden, A’s Haus verlassen. Man weiß, dass B mit A ein lautes, erregtes Gespräch hatte. B weigert sich, über den Inhalt des Gesprächs etwas mitzuteilen, es stellt sich aber heraus, dass er heimlich Spielschulden hat. Leuchtet es nicht ohne weiteres ein, dass B von A Geld haben wollte und A sich geweigert? Plötzlich verließ Sanders diese Rechnung mit mathematischen Größen. Er stellte sich die Szene im Kabinett vor, wie Soltau heftig erregt auf den Alten einsprach, Geldforderungen stellte, wie der alte Brandorff, der an peinlich sorgsame Lebensverhältnisse gewöhnt war, sich weigerte, wie das Gespräch immer erhitzer wurde. Soltau will mit Gewalt etwas haben, der Alte verweigert es mit Gewalt. Soltau nimmt es, was es nun auch war, Geld oder eine geldwerte Kostbarkeit; der Alte will es verhindern: Gewalt gegen Gewalt, aber die Körperkraft des Jüngeren muss schließlich siegen. Soltau schlägt den Alten nieder, und - - nein, nein, es war nicht auszudenken! Warum kam er aber zu ihm, zu Sanders? Was geschah mit Brandorffs Leiche? Oder aber – ein fürchterlicher Gedanke – sollte etwa dieses Verbrechen vorbereitet sein? War Soltau etwa bewußt zu Werke gegangen? Hatte er alles darauf angelegt, den Alten verschwinden zu lassen?

„Ah, Herr Rechtsanwalt Sanders!“ rief ihm plötzlich eine Männerstimme zu. Er sah auf: Es war der Kriminalkommissar von Redberg. Ein Schreck durchzuckte ihn – waren diese Leute etwa auch schon auf Soltaus Spuren? Er bezwang mit Gewalt seine Erregung. „Nun, haben Sie etwas gefunden, Herr von Redberg?“ fragte er scheinbar ruhig. Herr von Redberg machte eine verschlossene Miene: „Ja, ich darf eigentlich nichts sagen, Sie wissen, Amtsgeheimnis!“ „Bitte sehr!“ entgegnete scheinbar gleichgültig Sanders. Aber der Kommissar konnte doch vor dem Gleichmute des Rechtsanwalts nicht ganz an sich halten. „Hören Sie,“ sagte er, „hören Sie, Herr Rechtsanwalt, Sie sind ja eine amtliche Person – wir sind also sozusagen Kollegen ... sozusagen!“ Sanders’ ruhige Miene fragte deutlich: „Nun, und?“ „O Pardon!“ rief plötzlich der Kriminalkommissar. „Ich habe ja ganz vergessen, dass auch Sie uns bei der Affäre behilflich sein wollen! Ja, interessanter Fall, die Affäre da!“ Es berührte Sanders unangenehm, die Angelegenheit, die ihm so zu Herzen ging, als „Affäre“ und „interssanten Fall“ bezeichnet zu sehen. Aber er verhielt sich ruhig und fragte höflich: „Sagen Sie, Herr Kommissar, haben Sie schon Spuren des Mörders?“ „Spuren des Mörders?“ entgegnete Redberg schleppend, während er den blonden Schnurrbart zwirbelte. „Mörder? – Hm, Mörder? – Wissen Sie, Herr Rechtsanwalt, ich glaube, hier git es gar keinen Mörder!“ „Was?“ fuhr Sanders auf. „Nun, Herr Rechtsanwalt,“ meinte Redberg lächelnd, „ich will Ihnen mal was sagen: Soviel ich sehe, ist hier überhaupt kein Verbrechen geschehen!“ „So haben Sie Brandorff gefunden?“ rief Sanders erregt.

„Brandorff?“ erwiderte der Kommissar. „Brandorff? – Hm, sehr geschickt – sehr geschickt!“ „Ja, was meinen Sie denn?“ rief Sanders, der sich gar nicht mehr halten konnte. „Was ich meine? – Was ich meine? – Nun, ich meine, die ganze Sache ist ein famoser Schwindel! Aber interssant, sehr interessant!“ „Schwindel?“ fragte Sanders ganz fassungslos. „Schwindel!“ bestätigte der andere. „Erlauben Sie, das verstehe ich nicht“, sagte nach einer kurzen Pause Sanders. „Meiner Ansicht nach muss hier ein Verbrechen geschehen sein!“ „O, ich weiß Ihre Ansichten vor Gericht zu schätzen, Herr Rechtsanwalt,“ entgegnete höflich Redberg, „aber in der Untersuchung, was die Untersuchung von Spuren betrifft, da sind Sie – bitte um Verzeihung – doch wohl nicht Fachmann!“ „Aber so erklären Sie mir nur!“ rief Sanders. „Gern“, sagte Redberg verbindlich. „Sehen Sie, ich habe mich mal zuerst nach Brandorff genau erkundigt. Aber bitte, kommen Sie doch hinein, wir können unmöglich auf dem Treppenflur verhandeln.“ Sie gingen in die Bibliothek. Redberg setzte sich ruhig an den großen Tisch inmitten des kahlen Zimmers und zwirbelte selbstbewußt am Schnurrbart. Sanders ging in Erregung und voll sich jagender Gedanken auf und ab. „Na, und also, Herr Rechtsanwalt,“ sagte der Kommissar beinahe gemütlich, „da habe ich erfahren, dass der alte Herr gar kein so ruhiger Mann war, wie Sie zu glauben scheinen.“ „Aber erlauben Sie,“ warf Sanders dazwischen, „ich selbst weiß ganz genau, dass er seit Jahren kaum einen Schritt aus dem Hause gemacht hat. Jedenfalls nie in der Nacht!“

„Ja, ja, das mag wohl sein,“ erwiderte der Kommissar, „dagegen habe ich auch gar nichts gesagt. Übrigens, was vor allem gegen ein Verbrechen spricht: es fehlt nichts, in der ganzen Wohnung nichts! Es ist nicht die geringste Kleinigkeit abhanden gekommen. Ich habe das mit Fräulein Brendorff und den beiden Dienstleuten genau festgestellt!“ „Aber vielleicht hat Brandorff etwas bei sich getragen, größere Summen in der Tasche gehabt?“ entgegnete Sanders. „Natürlich habe ich mich auch danach erkundigt“, sagte Redberg. „Nein, das war gar nie seine Gewohnheit. Er hatte auch keinen Grund dazu, weil er eben so selten fortging. Alles, was er an barem Gelde oder an Papieren im Hause hatte, befand sich immer im Geldschrack, der im Schlafzimmer steht. Das Schlafzimmer war ja unberührt. Ich habe also den Geldschrank untersucht – auch nicht die geringste Spur von einer fremden Hand hat sich daran gezeigt. Wir haben zu Arnheim geschickt und jemand kommen lassen, der den Geldschrank öffnen sollte. Der Geldschrank ist ein altes Modell und bot gar keine Schwierigkeiten. An der Tür hing innen eine Liste des im Schrank vorhandenen Bestandes: Es fehlte nicht ein Papierschnitzelchen. Aber etwas ganz anderes habe ich gefunden, was mir zu zeigen scheint, dass der alte Herr doch ein sehr unruhiger Kopf ist, dem man eigentlich alles zutrauen kann. Bitte, sehen Sie selbst!“ Er griff in die schwarze Aktenmappe, die er vor sich auf dem Tisch liegen hatte, und holte ein in braunes, biegsames Saffianleder gebundenes Buch hervor, das mit einer silbernen Schnalle verschlossen war. Sanders nahm es in die Hand, und ohne die Schnalle zu öffnen, sah er Redberg zweifelhaft an: „Ich begreife noch nicht recht, was das hier mit dem Verschwinden Brandorffs zu tun haben soll.“

„Bitte,“ erwiderte Redberg, „lesen Sie nur darin; Sie werden dann ebenso wie ich zur Überzeugung kommen, dass Brandorff ein ganz phantastisch angelegter Mensch war, der allen Einfällen seines Hirns ohne weiteres nachzugeben pflegte. – Im Hause fehlt nichts, ein Raub liegt also nicht vor. Spuren, die auf Gewaltsamkeiten hindeuten, sind auch nicht da. – Ich habe nun zwar den Diener John verhört, und der hat mir von einem angeblichen Streit erzählt, den Brandorff noch gestern abend mit seinem Neffen gehabt haben soll – wie heißt er doch gleich? Warten Sie, mein Notizbuch – ah, richtig: Soltau. Aber das scheint mir bedeutungslos. Nein, der alte Brandorff war, nach diesem Buch zu urteilen, ein sehr schlauer und recht phantasiebegabter Herr. Meine Überzeugung ist: er hat sich ganz allein davongemacht – weiß der Teufel wie! Aber das geht mich nichts an. Ich habe also gar keinen Grund, mich amtlich weiter um die Sache zu kümmern. In die Privatangelegenheiten des Herrn Brandorff darf ich mich nicht hineinmischen. Ich habe hier im Hause gar nichts mehr zu suchen.“ „Wissen Sie,“ fuhr Redberg fort, „die Sache ist ja sehr interessant! Glänzendes Schwindeltalent hat der Alte – unter uns, natürlich ganz unter uns! So was – sich herauszumachen aus einem Zimmer, das von innen zweimal verschlossen ist! Ich muss Ihnen ja offen sagen: es reizt mich direkt, der Sache auf den Grund zu gehen – aber ich darf nicht. Ich darf doch nicht! Mein Amt ist hier zu Ende! Und wenn ich Sie bitten darf, lieber Herr Rechtsanwalt, behalten Sie alles, was ich Ihnen im Vertrauen gesagt habe, bei sich. Nur meine amtliche Erkärung gilt hier, dass ich die weitere Untersuchung des Falles von Staats wegen ablehnen muss, weil es sich hier offenbar um private Familienvorfälle handelt. Und die gehen uns nichts an! Adieu – ich empfehle mich!“

Sanders saß allein in der Bibliothek, das braune Buch in der Hand, nachdenklich und verwirrt. Dieses Buch sollte also die Lösung des Rätsels enthalten – oder sie doch wenigstens nahelegen? Und Soltau war wirklich unschuldig, ganz unschuldig? Aber warum verheimlichte er dann die Gründe des Streites mit Brandorff, und was hatte diese ganze tolle Aufregung und Verwirrung Soltaus dann zu bedeuten, die schlaflose Nacht und – o, vor allem, vor allem – dass er daran noch nicht gedacht hatte! – er schlug sich vor dem Kopf – die reisefertigen Koffer! Nein, nein, die Unschuld Soltaus lag doch nicht so klar zutage! Und die Ansicht des Kriminalkommissars, dass das rätselhafte Verschwinden Brandorffs nur ein von diesem selbst in Szene gesetzter Schwindel war, diese Ansicht schien doch sehr oberflächlich. Noch dazu, wie sollte dieses alte Saffianbuch, das doch mindestens dreißig bis vierzig Jahre in sich hatte, Auskunft über das gestrige Verschwinden Brandorffs geben! Nein, das war sinnwidrig. Und doch, ganz sinnlos konnte dieser im Amt erfahrene Mann ja nicht sprechen. Sollte das Buch vielleicht irgendeinen Anhalt geben – auch nur den geringsten? Langsam schob er von dem biegsam matten Einband die Silberschnalle zurück. Das Buch öffnete sich. Als der Deckel zu beiden Seiten auseinanderfiel, sah man, dass es gar kein richtiges Buch war. Viele vergilbte Blätter, unregelmäßig im Format, raschelten aneinander, jedes mit einem grauen Seidenfaden an dem Rücken des Deckels lose angeheftet. Hinter dem letzten Blatt war noch ein wenig Raum vorhanden, als wäre der Platz zur Aufnahme neuer Blätter freigelassen. Eben schickte Sanders sich an, sich in das Buch zu versenken, als Cecily ins Zimmer trat. Sie schien nicht so niedergeschlagen wie am Vormittag.

„Nun, Herr Rechtsanwalt, hat die Polizei etwas gefunden?“ fragte sie. „Wenig, sehr wenig, Fräulein Cecily,“ sagte Sanders zögernd, „oder richtiger gesagt, gar nichts.“ „Gar nichts? Nichts?“ „Nein, nichts“, erwiderte Sanders. „Ich weiß nicht ... der Kommissar kommt zu höchst eigenartigen Schlüssen, die ich durchaus nicht zu den meinigen machen kann, er meint ... ich kann es Ihnen nicht so sagen“. „Ach bitte! Also der Kriminalkommissar ist der Meinung“ ... „Zunächst, dass kein Verbrechen vorliegt und – und“ „Bitte“ „Kurz und gut, er meint, dass Ihr Papa sich vielleicht selbst und ganz freiwillig aus dem Hause entfernt hat.“ „Aber das ist doch purer Unsinn!“ „Ich denke dasselbe. Doch, was soll man machen?“ „Ja, dann müssen wir selber suchen!“ rief Cecily mit größter Entschiedenheit. „Ja,“ sagte Sanders wie zu sich selbst, „wir müssen selber suchen, Sia haben recht.“ Er erhob sich mit einer Bewegung, als wollte er sein Werk sofort beginnen. Doch plötzlich besann er sich. „Der Kommissar übergab mir da ein Buch,“ sagte er, „das anscheinend Ausschlüsse über das Leben Ihres Vaters gibt. Er meint, die Aufzeichnungen seien so absonderlich und so exzentrisch, dass er geneigt ist, sie mit dem Verschwinden Ihres Vaters in Zusammenhang zu bringen. Wissen Sie etwas von diesem Buche?“ Cecily warf einen flüchtigen Blick auf die vergilbten Blätter. „Ach, das alte Tagebuch! Ja, ich kenne es. Viel wird er allerdings daraus nicht entnommen haben. Haben Sie es schon durchgesehen?“„Ich? Nein.“ „Dann lesen Sie es. Meine Hoffnungen sind gering. Ich glaube nicht, dass die Schlüsse der Polizei richtig sind.“ Sanders legte das Buch vor sich hin, und seine Augen begannen die Zeilen zu überfliegen.

V. Vergilbte Blätter.

Auf dem gelblich angehauchten Velinpapier, das auf die Innenseite des Deckels geklebt war, stand mit großen, energischen Buchstaben, deren Tinte von der Zeit schon fast braun war:

Paris, den 9. Juni 1876.

Mit mir, meiner Kraft und allen Teufeln. Heute fange ich an!

Sanders hob vorsichtig die gehefteten Blätter heraus und legte sie vor sich auf den Tisch, ungeduldig vor Erwartung, während Cecily mit kühler Ruhe ihm zusah. Sanders las jetzt laut und langsam die Blätter hintereinander:

Paris, den 10. Juni.

Er scheint nicht zu wollen. Ich habe ihn bei seinem Ehrgeiz zu fassen gesucht. Hatte wenig Glück damit. Seine Zurückhaltung ärgert mich. Abends. Verdammt schlauer Hund, habe ihn unterschätzt. Meine zukünftige Existenz steht in Frage. Muss ihn anders nehmen, aber wie?

Paris, 11. Juni.

Schlaflose Nacht gehabt. Zu keinem Resultat gekommen. Er ist so schlau, entschlüpft mir immer wieder. Mache jetzt noch einen Versuch. Abends. Glänzend geglückt. Habe ihn kurz entschlossen bei seiner Habgier gepackt. Er hätte mich ebensogut hinauswerfen können. Nahm meinen Vorschlag, die Sache zu teilen, mit gröter Ruhe auf. War von diesem Augenblick an seiner sicher.

Paris, 20. Juni.

Vorläufig alles ins Wasser gefallen. Sein Amt steckt ihm noch zu sehr in den Knochen. Im entscheidenden Moment weigerte er sich. Behauptet, unheilvolle politische Verwicklungen dadurch hervorrufen zu können. Habe augenblicklich kein Geld mehr. Heute mit ihm bei Brébant gegessen. Morgen werde ich meinen letzten Frank sorgsam einteilen müssen. Darf ihn natürlich nichts merken lassen. Oder habe ich ihm vielleicht noch zu wenig geboten? Nachts. Ich kann nicht schlafen. Sollte alles zu Ende sein? Man muss es durchführen. Ich habe mir nun einmal in den Kopf gesetzt, ein reicher Mann zu werden, dadurch, dass wir beide jene Bewegung unterstützen. Ich werde morgen doch noch einen Versuch mit M. machen. Die Leute vom Miz. müssen mir für morgen etwas geben. Ich werde M. in ein Ballokal am Montmartre führen. Vielleicht kann ich ihn da bestimmen.

Paris, 22. Juni.

Großartig! Im „Moulin“ habe ich ihn herumbekommen. Mein Auftraggeber war auf meinen Wink gleich in der Nähe, aber M. sagte noch, als Attaché dürfe er nicht. Es ist sehr heiß. M. tanzt mit einer Menge Mädchen. Ich gieße ihm Sekt ein und stelle ihm den Orientalen vor, beinahe, ohne dass er es merkt. Er ist sogar sehr vergnügt und klopft ihn auf die Schulter, geht auch mit mir und dem Orientalen in dessen wunderbar und phantastisch mit Teppichen ausgeschmückte Wohnung. Unser Wirt gibt M. Zigaretten, und M. wird in seiner Hand wie ein kleines Kind. Welch eine Macht hat doch dieser Mann! Aber seine Zigaretten zu rauchen hüte ich mich: ich will meinen klaren Kopf behalten. M. verspricht alles und gibt sein Ehrenwort. Eine schwere Last fällt mir vom Herzen. Ich habe es also erreicht! Endlich!

Paris, 9. Juli.

Wieder ein Monat um. Früher hätte ich die Sekunden der Tage gezählt. Jetzt ist mir dieser Monat, seitdem ich meine neue Karriere vor mir habe, vergangen wie im Fluge. Ich sehe mit Bewunderung aus meinen Aufzeichnungen, dass gerade vor vier Wochen die Affäre begann. Ich kann ganz zufrieden sein; es macht sich. M. war in den ersten Tagen nach seiner Zusage sehr verstört und schweigsam. Ich erlaubte mir, ihn sacht an sein Ehrenwort zu mahnen. Er fuhr wild auf: daran brauche ihn niemand zu erinnern. Seitdem gehört er mit Leib und Seele zu den Leuten vom Miz. Er ist ihr tägliches Mitglied. Mich sieht er seit jenem Tage mißtrauisch und feindselig an, wenn er meint, dass ich ihn nicht beobachte. Ich glaube, er wird es mir innerlich nie vezeihen, dass ich ihn an jenem Abend verleitet habe, ohne eigene Initiative Versprechungen zu geben, die er nüchtern nicht geben wollte. Äußerlich verkehren wir aber natürlich immer weiter in demselben scheinbar herzlichen Ton.“

Sanders hob den Kopf von den Blättern. Er sagte zu Cecily, die mit einer merkwürdig kühlen Ruhe dasaß: „Und Sie, Cecily, was halten Sie davon?“ Sanft, aber energisch erwiderte Cecily: „Wenig – fast nichts! Ich sagte Ihnen schon, Sanders, dass ich diese Aufzeichnungen kenne. Wenige Tage vor dem Verschwinden meines Vaters war ich bei ihm, als er dies alte Tagebuch aus seinem Schreibtisch in den Schrank legen wollte. Der Einband gefiel mir. Ich bat ihn, es mir zu zeigen, und er gewährte mir schweigend. Ich durchblätterte das Buch und durchflog die Seiten. Aber es ist nichts in meinem Gedächtnis haften geblieben, von dem ich glauben könnte, es habe Bezug auf das Verschwinden meines Vaters. Soviel ich mich erinnere, reichen doch diese unbestimmten Aufzeichnungen Jahre zurück. Wissen Sie, Sanders, mit solchen Dingen wird eine Frau nie etwas anfangen können. Das sind zu tote, abstrakte Hirngespinste. Ich bin überzeugt, wenn ich der Spur meines Vaters folgen werde, so wird es durch meinen Instinkt geschehen. Irgend etwas Lebendiges, ein Mensch wird dahinterstecken!“ Aber Sanders war nicht einverstanden. „Es ist merkwürdig,“ sagte er, „wie drei Menschen, Sie, der Kriminalkommissar und ich, über dieselbe Sache verschiedener Meinung sein können! Sie halten gar nichts von der Bedeutung des Tagebuchs. Der Kriminalkommissar sagt, es zeige Ihren Vater von einem Chrakter, dass er sehr wohl selbst sein Verschwinden bewerkstelligt haben könnte. Und ich, der ich das letztere nicht glaube, ich bin von der Wichtigkeit des Tagebuchs überzeugt. Sehen Sie, ich, als Rechtsanwalt, bin gewohnt zu denken, dass nichts in dem Leben eines Menschen außer Beziehung zu seinem Charakter steht und dass die Kenntnis seines Charakters nötig ist zur Beurteilung aller seiner Handlungen. Und ich meine, dass in einem so ungewöhnlichen Fall wie diesem auch die geringste Kenntnis seiner früheren Handlungen von Nutzen ist. Wer weiß, wie das, was vor dreißig Jahren geschehen ist, mit den Begebnissen des heutigen Tages zusammenhängt.“ Sanders schwieg und sann eine Weile nach. Dann las er weiter:

"Marseille, 15. Juli.

Ich habe es durchgesetzt, dass M. Urlaub nimmt. Er sagt, er mache eine Erholungsreise. In Wirklichkeit ist es mir klar geworden, dass, wenn bei der Sache etwas herausschauen soll, wir beide persönlich herumfahren müssen. Ich habe ihn bewogen, sich von den Miz Geld für uns beide geben zu lassen. Die „Montjoye“, ein Mittelmeerdoppelschraubendampfer, fährt übermorgen herunter. Wir stehen schon auf der Passagierliste. Angeblich Vergnügungsfahrt ins Mittelmeer. M. ist jetzt ganz bei der Sache.

An Bord der „Montjoye“ 17. Juli.

Abends. Wir sind in unseren Kojen. Das Schiff hat sich langsam in Bewegung gesetzt. M. stand lange mit mir an Deck, und wir schauten hinüber zu den Lichtern des langsam in die Nacht entgleitenden Marseille. Jetzt endlich sind wir auf dem Wege, der nicht mehr unbeschritten gemacht werden kann. Jede Umdrehung der Schiffsschraube bringt uns unserm Ziel und unserm erhofften Besitz näher. M. ist offenbar ganz heiter. Nur scheint er gegen mich ein wenig mißtrauisch zu sein. Morgen müssen wir doch endgültig den Plan bis ins kleinste ausarbeiten.

An Bord, 19. Juli.

Das Meer trägt uns noch zwei Tage. Es ist spiegelglatt und von einer schimmernden Durchsichtigkeit. M. und ich reden wenig miteinander, jeder ist zu sehr mit sich beschäftigt. Wir verkehren fast gar nicht mit den Passagieren. Es gibt deren übrigens nicht sehr viele. Die meisten sind Franzosen und Italiener, auch einige Griechen. Nachts. Eben hatte ich ein seltsames Erlebnis. Nach dem Abendessen suchte ich M. auf, und wir gingen in der warmen, sternklaren Nacht an Bord. Wir setzten uns auf zwei Stühle in der Nähe der Reling und begannen leise unseren Plan zu besprechen, als plötzlich M. warnend den Finger an den Mund legte und mir flüsternd hastig zurief: „Brandorff, sehen Sie hinter mich in die Dunkelheit – ich habe das Gefühl, als würden wir beobachtet!“ Ich sah angestrengt hinter ihn – es brannte an unserer Seite keine Laterne – plötzlich glaubte ich zwei funkelnde Augen in der Dunkelheit zu entdecken. Ich stieß M. leise mit dem Fuß an, er verstand das Zeichen. Wir erhoben uns beide geräuschlos, und ich stürzte auf die Stelle zu, wo ich den Lauscher vermutete, M. mir nach. Wir kamen zu spät. Niemand war da. Sofort eilten wir hinunter in den Salon, um uns zu überzeugen, wer von den Passagieren fehlte oder eben erst gekommen war. Aber es war absolut nichts Auffälliges zu bemerken. Alle saßen in einer Haltung da, als hätte sie die Ewigkeit so hingesetzt. Wir knüpften mit dem Schiffs-Steward ein Gespräch an und fragten ihn unauffällig, wer von den Passagieren denn schon in den Kabinen sei. Aber es stellte sich heraus, dass nur drei Damen, eine Französin und zwei Italienerinnen, nicht in dem Salon waren. Wir verständigten uns durch einen Blick: Eine Frau konnte es nicht gewesen sein, man hätte sonst das Rauschen von Frauenröcken gehört. Immerhin, es war kein behagliches Gefühl, beobachtet zu werden. Wir beschlossen, äußerste Vorsicht walten zu lassen.

An Bord, 20. Juli.

Ich habe das Erlebnis überschlafen. Am hellen Tage, im Lichte der blendenden Sonne überm Meer sieht es natürlich nicht halb so unheimlich aus wie in der Nacht. Aber es ist klar: wir werden überwacht. Doch von wem? Traut man uns im eigenen Lager nicht, oder hat man bei der Gegenpartei Wind von unserm Unternehmen bekommen? Beides ist gleich unangenehm. Wir müssen auf der Hut sein. Zuerst ist es nötig, herauszubekommen, wer eigentlich der Spion war. Nun, wir haben unseren Plan schon gemacht. Warten wir den Abend ab.

An Bord, 20. Juli nachts.

Wir haben ihn; es ging glänzend. Eine wundervolle, sanfte Nacht begünstigte uns. M. und ich gingen zur selben Zeit wie gestern nach unserer Verabredung an die Reling und plauderten, etwas lauter als gestern Abend. Auf einen Wink von mir dämpfte M. seine Stimme plötzlich zum Flüstern. Wir neigten unsere Köpfe zueinander und taten so, als ob wir in eifriger, wichtiger Geheimunterhaltung wären. Plötzlich hörten wir hinter uns Geräusch. Sofort zog M. seinen bereitgehaltenen Revolver aus der Tasche, richtete ihn auf die verdächtige Gegend und rief mit gedämpfter, aber energischer Stimme: „Halt, oder ich schieße!“ Im selben Moment hatte ich hinter der vorgehaltenen Hand ein Streichhölzchen angezündet. Wenige Schritte vor uns sahen wir das ungeheuer verblüffte Gesicht eines jungen Matrosen. M. ging auf ihn mit vorgehaltenem Revolver los und packte ihn am Arm. Der Matrose war so verwirrt, dass er’s willenlos geschehen ließ. „Von wo kommst du?“ herrschte ihn M. leise an. Der Matrose machte schweigend eine Bewegung mit zwei Fingern der linken Hand, die nur uns und wenigen von unserer Partei bekannt sein konnte. „Es ist gut“ sagte M. und ließ ihn los. „Aber sage deinen Vorgesetzten, dass es nicht nötig ist, uns überwachen zu lassen. Wir halten unser Wort!“ Und ich setzte hinzu: „Laß dir nicht einfallen, noch einmal während der Fahrt etwas Ähnliches zu versuchen, wir würden dich unweigerlich dem Kapitän melden. Du kannst gehen!“ Der Matrose neigt kurz den Kopf und verschwand. Diese Orientalen sind doch zu mißtrauische Leute, unsereins kann sich gar keinen Begriff davon machen.

An Bord, 22. Juli.

Gestern passierten wir Sizilien. Der Dampfer nahm in Messina Kohlen ein. Schon waren wir im Begriff weiterzufahren. Es war Abend, und der Nachtwind trug die Düfte der sizilianischen Orangenhaine herüber. Plötzlich ruderte aus dem Hafen her ein kleines Boot auf und zu, dessen Führer uns durch laute Schreie zum Halten veranlassen wollte. Der Kapitän gab sein Signal. Der Dampfer stoppte und legte bei. Eine Strickleiter wurde herabgelassen, und aus dem Boot stieg ein verspäteter Passagier. M. und ich waren viel zu sehr in die Besprechung unserer Pläne vertieft, um uns nach dem neuen Eindringling umzusehen. Dieser Italiener interessierte uns nicht. Beobachtet werden wir nicht mehr.

An Bord, 23 Juli.

Heute vormittag kam M. freudestrahlend zu mir gelaufen. „Hören Sie, Brandorff, eine große Neuigkeit! Haben Sie den neuen Passagier schon gesehen?“ Ich hatte ihn noch nicht zu Gesicht bekommen. „Wissen Sie,“ fragte er weiter, „wer es ist?“ „Nun?“ sprach ich sehr gespannt, denn ich dachte natürlich, es handle sich um ein hohes Mitglied unserer Partei, das der Beschleunigung unseres Unternehmens förderlich sein könne. „Eine Dame, Brandorff,“ lachte er, „ein wundervolles Weib!“ „Haben Sie schon mit ihr gesprochen?“ fragte ich sehr enttäuscht und gleichgültig. „Nein!“ erwiderte er. „Ich hab sie jetzt nur zufällig, als sie ihre Kabine auf ein paar Minuten verließ. Sie ist tief verschleiert, aber sie hat eine herrliche Figur. Ein alter Kerl ist in ihrer Umgebung, der sie offenbar eifersüchtig bewacht. Aber ich glaube, mein Gefühl täuscht mich nicht, wenn ich sage: Ich hoffe, dass mir mein Glück hold ist!“ M. ist doch unverbesserlich. Mitten in unsere ernstesten Unternehmungen kommt er mit einem Liebesabenteuer. Wenn nur alles gut ausgeht – ich habe unangenehme Gedanken, jetzt, wo wir uns täglich unserm Ziel nähern!

An Bord, 24. Juli.

Griechenland schimmert von fern in seiner weißen Felsenpracht übers Meeer. Die griechischen Inseln bilden eine schier undurchdringliche Kette. Gott sei Dank, endlich nähern wir uns dem „Goldenen Horn“! Heute habe ich unsern neuen Passagier gesehen. Die Dame ist immer noch tief verschleiert, und auch an der gemeinsamen Mittagstafel nimmt sie nicht teil. Sie ist sicher keine Italienerin, davon bin ich überzeugt, sie hat etwas Internationales an sich. Der häßliche Alte, der stets bei ihr ist, hat eine Kabine neben der ihrigen. Ich habe eigentlich nicht den Eindruck, als ob es ihr Mann sei, trotzdem alle es behaupten. Als ich mich unauffällig aus der Passagierliste nach dem Namen erkundigte, zeigte man mir die Eintragung: Herr Signotani und Frau. Aber ich glaube es nicht. Eher habe ich den Eindruck, der Alte sei eine Schutzwache, die das schöne, junge Weib sicher an ihren Bestimmungsort geleiten soll. Am Abend. M. kam erregt zu mir und erzählte mir, es sei ihm gelungen, durch Blicke ein Einverständnis mit Frau Signotani herbeizuführen. Sie habe den dichten Schleier ein wenig gelüftet, als er an ihr vorbeiging, und ihn mit ein Paar wundervollen schwarzen Augen angeblitzt. Er sinnt darauf, irgendwie mit ihr eine Verbindung herzustellen. Wenn das nur gut ausläuft! Ich bin doch auch noch jung, aber für mich gilt der Satz: Der Mann darf sich nicht teilen. Entweder sein Werk oder die Liebe. Gerade jetzt heißt es doch bei uns alle Fasern anstrengen, wenn uns das Unternehmen glücken soll!“

Sanders machte hier beim Umblättern eine Pause. „Glauben Sie nicht auch, Fräulein Cecily,“ fragte er, „dass wir schon viel gewonnen hätten, wenn wir überhaupt wüßten, um was für ein Unternehmen es sich eigentlich gehandelt hat?“ „Schwerlich“, erwiderte Cecily. „Wie soll irgendeine Reise, irgendein Geschäft, das mein Vater vor dreißig Jahren mit dem mysteriösen Herrn M. gemeinsam gemacht hat, in Verbindung mit seinem jetzigen Verschwinden stehen? Ich meine vielmehr, durch so eine vorgefaßte Meinung verlieren wir nur die Zeit an die Lektüre eines toten Buches, während meine praktische Frauenvernunft mir doch sagt, dass wir sie viel besser auf die Spuren eines Lebenden verwenden könnten. Denn ich bin überzeugt, dass mein Vater noch lebt!“ „Erlauben Sie,“ antwortete Sanders, „hier bin ich doch nicht ganz Ihrer Meinung. Sehen Sie, ich finde dieses Buch gar nicht „tot“, wie Sie es nennen. Ich finde, es enthält höchst merkwürdige Aufzeichnungen. Wenn es nicht die engste Beziehung zu Ihres Vaters Leben hätte, glauben Sie, er würde es durch alle Jahre so sorgsam aufbewahrt haben? Ich bin überzeugt, wenn wir ale rätselhaften Punkte in dem Vorleben ihres Vaters geklärt haben, dann haben wir vielleicht auch die Lösung zu seinem Verschwinden.“ Cecily stand auf: „Sanders, ich kann Ihnen bei der Lektüre doch nichts nützen, das haben Sie jetzt gesehen. Ich bin übermüdet. Darf ich Sie mit dem Buch allein lassen und zu Bett gehen? Lesen Sie nur ruhig allein weiter, und gebe Gott, Sie fänden etwas!“ Er küßte ihr respektvoll die Hand. Cecily ging hinaus und ließ Sanders im großen, kahlen Bibliothekzimmer allein mit den Blättern des Tagebuches zurück. Er blätterte die Seiten um. Pera hieß die Überschrift.

„26. Juli.

Endlich sind wir so weit, ich habe schon gar nicht mehr gedacht, dass wir dies Ziel je erreichen werden. Mußten wir auch diesen Vergnügungsdampfer, der blindlings nach schönen Aussichtspunkten im Mittelmeer kreuzt, benutzen! Aber freilich, so waren wir unauffälliger. Doch nun liegt Pera vor uns. Freilich, wir haben den Hafen noch nicht betreten, noch sind wir an Bord. Noch glänzt weit, weit von uns die schimmernde, gewölbte Bucht des Goldenen Horns. Aber schon morgen vormittag werden wir in Stambul an Land steigen! Mich verstimmt nur eins: das Abenteuer M’s mit dem schönen Weib. Wer ist sie eigentlich? Ich vermute, sie ist die neue Frau eines vornehmen Türken. Sicher ist sie gar keine Orientalin. Ich halte sie für eine Südfranzösin. Der Alte ist natürlich nicht ihr Mann, wie ich mir gleich gedacht hatte. Heut kam sie aus ihrer Kabine und ging, um die Seeluft noch die letzten Stunden zu genießen, an Deck. Sie war allein. M. sah sie und schritt entschlossen auf sie zu. Sie hatte den Schleier hochgeschlagen, und man konnte ihr reizendes, pikantes Gesicht sehen, das von einer dichten, schwarzen Haarflut umrahmt war. Als sie M. kommen sah, errötete sie tief und lächelte. M. sprach sie Französisch an. Schon schien sie antworten zu wollen. Plötzlich stand wie aus der Erde gewachsen der häßliche Alte hinter uns, ergriff sie beim Arm und führte sie mit wutverzerrter Miene, doch ohne eine Silbe zu reden, hinunter. Sie war ganz bleich geworden und warf M. einen tieftraurigen, beredten Blick zu. „Sahen Sie diesen Blick, Brandorff?“ fragte mich erregt M. „War er nicht hilfeflehend? Gewiß führt sie dieser alte Kerl dem Harem irgendeines dieser verdammten Orientalen zu, und sie kann sich nicht wehren!“ „Wahren Sie um Gottes willen Ihre Zunge!“ rief ich ihm warnend zu. „Denken Sie, wie nahe wir dem Innenhafen sind, und da ist türkisches Gebiet!“ In der Tat, mich machte dieses Abenteuer besorgt. Ich wußte nur zu gut, wie streng man in der Türkei die Frauen hütet. Ein Europäer, dem die geheime Verbindung mit der Gemahlin eines Türken nachgewiesen werden kann, hat nach türkischen Recht sein Leben verwirft. Der leichtherzige Flattersinn M.s könnte um eines schönen Weibes willen alle sorgsam geschmiedeten Pläne zunichte machen, ja uns sogar durch Unvorsichtigkeit in die größte Lebensgefahr bringen! Ich muss doch scharf auf ihn achtgeben.

Pera, den 27. Juli.

Endlich fuhren wir heute in den Hafen ein. Unter dem Gewimmel der kleinen, mit schreienden Händlern besetzten Boote kamen wir an Land. Es waren doch merkwürdige Augenblicke, als wir die Behörden passieren mußten. Die Kontrolle ist scharf. Einen Moment stand uns wohl das Herz still. Wir tauschten einen Blick miteinander, und beide erinnerten wir uns gleichzeitig an den Matrosen, der uns an Bord überwacht hatte. Wie, wenn uns jemand von der Gegenpartei verfolgt und schon verraten hätte? Aber nichts Auffälliges geschah. Wir passierten ungehindert als Vergnügungsreisende. Beim Verlassen des Schiffes suchte M. noch einen Blick von seiner Dame zu erhaschen. Aber es stellte sich heraus, dass eine reichverzierte Barkasse, die uns schon vorher durch ihren kostbaren Goldschmuck und ihre sechs Mann am Ruder aufgefallen war, anlegte und den Alten mit der dichtverschleierten Dame abholte. Unsere Vermutung hatte uns wohl nicht getäuscht. Alle diese waren mit dem Alten wohl nur Abgesandte des wirklichen Gemahls, eines vornehmen Türken. Nun, in diesem Fall war wohl ein Wiedersehen mit M. für immer ausgeschlossen. Frauen, die erst einmal in den Harem eines vornehmen Türken kommen, werden von keinem Europäerauge mehr erblickt. Als die Barkasse im Gewühl verschwand, bemächtigte sich meiner doch ein Gefühl der Erleichterung. Es waren keine bösen Verwicklungen mehr von dieser Seite zu fürchten. M. war sehr niedergeschlagen. Aber ich redete ihm zu und brachte ihm bei, dass der Zweck unseres Hierseins doch nicht Abenteuer mit Todesgefahr seien, sondern die Ausführung unserer Pläne, wozu wir all unsere Kraft und all unseren Geist brauchten.

Stambul, den 29. Juli.

Zwei Tage sind seit meiner letzten Eintragung vergangen. Meine Absicht war, hier in meinem Buche einige Eindrücke von Stambul wiederzugeben, zu reden von den Minaretts der Moscheen, den langgezogen seltsamen Gebetsrufen der Muezzins, von den vielen herrenlosen Hunden, die sich auf den schmutzigen, engen Straßen herumtreiben, von dem Viertel, in dem die Armen elende, baufällige, übelriechende Hütten haben. Ich wollte erzählen von den geheimnisvoll vergitterten Fenstern an den Häusern der Reichen, hinter denen ab und zu ein dichtverschleierter Frauenkopf auftaucht, und die wohl die Geheimnisse der Harems verstecken. Doch ich unterbreche mich im Schreiben, denn ich höre den schnellen Schritt meines Gefährten auf der Hoteltreppe. Abends. Dieser Hund, der M.! Er hat doch wirklich durch seinen Leichtsinn beinahe alles verdorben! Als er mich heut im Schreiben unterbrach und mit verstörtem Gesicht zu mir ins Zimmer trat, da ahnte ich gleich, dass etwas Böses vorlag. Kurz und gut: er hat, ohne es mir zu sagen, auf dem Schiff einen Matrosen bestochen, der die Spur der schönen Haremsdame verfolgen sollte. An Land gelingt es ihm wirklich, das Haus in der Stadt zu finden. Es gelingt ihm, ihre Aufmerksamkeit des Abends am Fenster zu erregen. Sie wirft ihm einen Zettel zu. Aber man bemrkt ihn, hat Verdacht, dass er Absichten auf den Harem hat, und will ihn verhaften. Er entgeht den Verfolgern und entflieht wirklich. Da saß er nun verstört im Hotel. Wie wenn man ihn noch ausfindig machte? Wenn man sich um uns näher kümmerte? Wenn man feststellte, was wir eigentlich wollten? Ist erst die Aufmerksamkeit auf uns gelenkt, so gibt es Spione genug, die unsere Spur zurück bis nach Paris verfolgen können. Und dann ist alles zu Ende. M. muss sich in den nächsten Tagen im Hotel verborgen halten, damit er nicht erkannt wird, alles muss beschleunigt werden. Morgen muss ich zu unseren Leuten. Vorsicht, Vorsicht – es droht Gefahr!“