Rubiner als Kritiker

Die Änderung der Welt

Das Geistige

Ein Geburtstagskind bekam eine Torte. "Was für eine Torte hast du da?" fragten seine Freunde. Das Geburtstagskind machte sich so klein, bis sein Auge genau auf dem Niveau der Torte war. "Ich sehe", sagte es, "ein Ding mit Bergen und Tälern, und gerade so hoch wie ich selber." - "Aber was ist drin?" fragten die Freunde. "ich will Konditor werden, dann werden wir alle das wissen!" antwortete es. Diese Mitteilungen erregten bei den Freunden durch ihre sachliche Unbeteiligtheit Staunen und Bewunderung. SIe machten sich alle so klein wie das Geburtstagskind, und einige entschlossen sich still zum Konditorberuf. Da kam aus dem Nebenzimmer ein neuer Spielkamerad. Ziemlich taktlos stürzte er sich gleich auf die Torte, schnitt sie schnell an und aß. "Ah, Marzipantorten schmecken doch wunderbar", sagte er; allzuviel hatte er von dem Geschenk nicht übriggelassen. "Was hast du gemacht!" schrien alle entrüstet, "wir wollen doch wissen, was in der Torte drin ist!" - "Verzeiht, meine Freunde", versetzte der Täter, "ich glaubte, man erkennt es durch Essen."

Aller Jammer der Welt rührt daher, daß die Menschen gewohnt sind, sich als bloße Naturwesen anzusehen. Das Naturgeschöpf ist dem Naturgeschehen unterworfen; alles sei im großen Strom, die Menschen - Naturprodukte strömten mit. Der Naturbetrachter sieht die Welt vom vorhandenen Material aus an, und er bezieht die Fakten auf den Menschen nur als auf ein Anwendungsobjekt. Der Mensch steht für ihn auf derselben Stufe wie sein Material. Diese Naturphilosophie der Genrekleins meint, alles stehe auf demselben Niveau; alles sei gleich gut. Die Absicht dieses Infantilismus ist: Indifferenz. Sollte nicht, am Ende, die relativistische Naturansicht aus dunklem, eingesipptem, noch nicht abgestoßenem Bequemlichkeitsgefühl kommen? Aus der Trägheitsvorstellung, man lebe auf dieser Erde als auf einer flachen Scheibe? Eine Vorstellung, die jeder Schüler berichtigen kann. Aber eine Berichtigung, die noch nicht ins Handeln übergegangen ist. Die Naturansicht des Menschenlebens - die Gleichsetzung mit allem, was ist; die schiefe Güte, die alles in Ruhe lassen, nichts ändern will; die falsche Gerechtigkeit, die jedem Ding, seine Sondergerechtigkeit zubilligt; der Relativismus; die Standpunktlosigkeit: dieses alles ist eine schlechte, träge, ungewußte, unradikale Geographie.

Der Aufenthalt auf der Erdkugel ist unendlich unbeschränkt; wir fallen nirgends über den Rand. Der Standpunkt steht uns frei. Wir haben also zu wählen. Wählen wir das Allernächstliegende: überhaupt einen Standpunkt. - Aber die Tatsache, daß wir überhaupt einen Standpunkt haben, ist unendlich folgenreich. Die Natur, die wir jetzt außer ihr ansehen, ist das Notwendige. Das nur Notwendige. Aber die Wahl unseres Standpunktes, die Tatsache eines absoluten, unbedingten Ausganges für unser Zurechtfinden im Leben; die neue Perspektive, das Geistige, dies ist nichts Notwendiges mehr. Das Geistige ist ein Plus. Ein Überfluß, ein unerhörter Luxus der Welt. Es ist wie die Koda in einer Beethovenschen Sonate: alles Notwendige des Musiksatzes ist da, alle Durchführungen sind gemacht, alle Themen sind erklärt, gewendet, und ein Schulmeister würde Schluß machen. Da taucht, einige Takte vor dem Ende, überraschend eine neue Musik auf, neu irgendwoher aus einem Unerschöpflichen geholt, und nun untrennbar vom Werk, doch das Werk steigernd. Ein Plus, ein Unnotwendiges, Unmechanisches, Unselbstverständliches; ein Willenswesen, Aktionswesen, ein unglaublicher Überfluß des Schöpferischen.

Das Geistige ist die Koda der Welt. Einen Standpunkt haben, heißt: Es kommt darauf an, zu wissen, daß man außerhalb steht. Einzig, unter dem Notwendigkeitsgebundenen dieser Erde, steht der Mensch außerhalb, überraschend ein Überfluß. Die geistige Betrachtung geht vom einzig dastehenden Menschen aus.

Dem mechanischen Geschehen fehlt der archimedische Punkt Außerhalb, um die Welt aus den Angeln zu heben. Der Mensch hat ihn. Er hebe.

Das Wesen des Menschen ist: an der Welt heben. Seine erste Tätigkeit geht auf Änderung der Welt. Sein Hebel, das reinste geistige Werkzeug, ist: der Wert. Der Mensch wertet - er ändert. Einer kam einmal funkelnagelneu geboren in die menschliche Gesellschaft und fragte bescheiden: "Was ist wertvoller, die Venus von Milo oder ein Pfund Fleisch?" Die Gesellschaft bestand aus reinen Naturbetrachtern, Objektfanatikern, schlechten Geographen; Standpunktlosen, und antwortete: Man könne nicht inkommensurable Größen vergleichen.

Aber geistig - menschenwürdig, standpunkthaft hebelartig - ist gerade die Wertung des Inkommensurablen. Man stelle die Frage direkter, beziehungsvoller, lebenrührender: Was ist wichtiger, eine Kathedrale oder ein Menschenleben? Da stehen wir auf einmal ganz scharf außerhalb unendlich, bloß gegebenen Materials der Natur. Jeder Mensch weiß die Anrtwort auf die Kathedral-Frage seines Lebens. Es ist wichtiger. Mit dieser Antwort wird die Welt von neuem geändert.

Wie tief in Wahrheit die Anständigkeit, die Kameradschaft, die Menschlichkeit im Menschen sitzt! Die Entscheidung zum Werten, der Entschluß zur Rettung der Welt:

Wir beantworten wirklich jene Gewissensfrage, und wir alle bejahen in ihr das Menschenleben. Auch in der unausrottbaren Hoffnung, es werde wirklich doch unsere Entscheidung ein Menschenleben erhalten. Und wir geben diese Hoffnung selbst dann nicht auf, wenn wir ahnen, daß der Frager betrügerisch fragt, daß er unsere geistig ehrliche Antwort nur mißbrauchen will, und daß er die Menschenleben genauso mißachtet wie die Kathedralen.

Aber der Geistige darf nicht vorsichtig sein. Denn schweigen, unter dem Vorwande, das Reden könne mißbraucht werden, heißt sich verleugnen, auch für den Moment, da die Stimme des Menschen aus den Leibern seiner Freunde und Kameraden hörbar wird erschallen.

Entscheidet euch

Die Beurteilung von Werten verschiedener Art ist den Menschen darum peinlich, weil sie alles auf einmal besitzen möchten (die Venus und den Braten). Werte sind zur Wertung da. Wenn Ihr geistige Wesen seid, so seid Ihr Partei. Ihr habt nicht Euch genießerisch, relativistisch, besitzgierig um die Wertung zu drücken.

Entscheidet euch!

Sieht man aber ein? Der Wert kümmert sich nicht um den Besitz. Der Geist hat nichts mit Besitz zu schaffen. Nur der bloße Naturbetrachter findet überall Objekt, Aufzulesendes, Materie, Dinge, die man haben und festhalten kann, Besitz.

Besitztum ist das ewige Mißverständnis des Naturmenschen; Anhäufung, Addition des nur Notwendigen, in der todbringenden Vorstellung, durch Anhäufen werde man einen Turm errichten, einen höheren Gesichtspunkt gewinnen, der dumpf geahnten Herrlichkeit des Außerhalb, des Standpunktes, des Wertes, näherkommen. Gradweise, entwicklungsmäßig, von selbst. Aber Besitz umschließt nur immer höher mit den objektiven Molekül-Mauern der Natur.

Die Mythologie des Besitzes hat Nuancen. In der "Offenbarung Johannis" empfängt Johannes eine Buchrolle, die er essen muß; dadurch wird er in den Stand gesetzt, neue Weissagungen zu empfangen und zu geben. Eine große Naivität der Besitzes-Ideologie; das Sicheinverleiben. Aber es gibt auch die Umkehrung dessen, ein invertiertes Einverleiben: die Einfühlung.

Oder die animistische Umkleidung des Besitzes: Macht. Machtglaube ist ein Attribut von atavistischem Zauberglauben. Der Magiegläubige meint, die Erreichung von Macht ändere sein ganzes Wesen. Aber Besitz ändert nichts. Aberglaube von Toren ist die Vorstellung, amerikanische Milliardäre seien in ihrer ganzen Lebensfähigkeit anders als andere Menschen. "Die Kaiserin", sagt der Schmied in einem Märchen von Gogol, "saß auf goldenem Thron und aß goldene Knödel."

Die Schätzung des Interessanten oder des Originellen ist eine Form von Besitzglauben (dagegen rein geistig, über alles herrlich und wertvoll ist das Originäre, das Ursprüngliche, das aus erster Hand Kommende). Nicht originell, nicht interessant ist das Schöpferische. Die Erfindung, das von Grund aus Neue, die Schöpfung steht außerhalb des Besitzes. Das Schöpferische ändert die Welt und zersprengt immer gleich wieder sich selbst. Es ist da, um unablässig wieder ganz von vorn anzufangen. Eine schreckliche, hoffnungraubende Idee für alle Machtgläubigen. Aber Hoffnung ist selbst nur ein Trick, ein Marschsignal (gegenüber der Gewißheit).

Eine Verwechslung: die Menschen setzen gern Schöpfung und bloße Sichtbarkeit gleich. Aber die Entdeckung, die bloße Aufdeckung, des noch nie Gesehenen ändert die Welt nicht. Hochschätzung des Visionären, die Geschauten, des Augensinns, der Entdeckung: ist Besitzaberglaube.

Ihm gegenüber steht die Zeugung, das Geschaffene, die Erfindung.

Für den Geistigen hat Besitz gar keinen Sinn. Er wertet. Er ändert unablässig. Wie sollte er auf die Idee kommen, etwas festhalten zu wollen? Sein Hebeldruck zur Änderung der Welt ist nicht Besitz, sondern die höchste Immaterialität, das stärkste nur Innensein: die Intensität. Alle Änderung der Welt ist Projektion des Geistes auf die Welt. Wir, Geistesmenschen, stehen vor der Urforderung dieses Lebens: Verwirklichung. Der Weg, den wir der Intensität aus uns heraus geben, ist der Weg der Verwirklichung. Unser erster Gedanke bei unserer Geburt ist: verwirklichen wir. -

Verwirklichen Wir!

Schöpfung beginnt.

Feuerbachs Einwand, Gott sei vom Menschen selbst gemacht, ist einer der dümmsten Einwände. Denn im Gegenteil. Ist es so, dann gäb es kein strahlenderes Stück von Projektivität des Geistes, von Produktivität des Menschen. Aus uns einen Schöpfer schaffen - Gipfel der Verwirklichung.

Geistige Herkunft

Wir sind allgegenwärtig geboren. Im Moment unserer Geburt kommen wir zu allen Menschenleben der Erde in Beziehung. Noch in diesem Moment hätten wir die ungeheuer vielfache Möglichkeit gehabt, an irgend jedem andern Punkt der Erdkugel geboren zu sein. Also eine Möglichkeit, alles zu sehen, alles zu wissen.

Was wir erreichen müssen, ist immer wieder die Besinnung auf unsere ungeübte Fähigkeit, die durch unser notwendiges Erdenleben erstickte Fähigkeit: allgegenwärtig, allsehend, allwissend zu sein. Nicht die Fähigkeit gilt es zu erlangen - das ist vorbei und unmöglich. Aber die Besinnung wiederzugewinnen, daß diese Fähigkeit hätte dasein können. Die Besinnung, das heißt: die Neuschaffung eines Ersten Tages unseres Erdenlebens. Unser Tag der Geburt, wieder gezeugt zu einer Zeit, wo wir schon längst in die schmachtenden, isolierenden Beschränkungen eines Privatlebens gezwungen sind. Abere gerade das enge Bett unserer Gewohnheitsbeschränkung, in das nun die Welt unseres Neu-Adam-Seins strömt, verhilft uns zu dem herrlichsten und tiefsten Stigma des Geistes: Wir sind nicht mehr allgegenwärtig, allwissend, allsehend: doch am Tage unserer Besinnung werden wir allwollend.

Damit hat jeder von uns die Verantwortung für jeden Menschen der ganzen Mit-Erde auf sich genommen. Jeder von uns die Verantwortung für jeden andern!

Und hier wird eine alte Schiefheit zurechtgerückt, das Mißverständnis von der Gleichheit aller Menschen. (Auch die treuesten Anhänger werden verlegen.)

"Gleichheit aller Menschen", das würde ja nichts Wesentliches vom Menschen mitteilen. Die Annahme einer Gleichheit würde sofort hinter die Geburt der Menschen einen ewigen Ruhepunkt setzen. Da wäre also nicht die Aussage einer Wissenschaft (Wissenschaft wird heute nur noch von der Blüte der Schwachköpfe abgelehnt), sondern höchstens eine Klassifikation aus einer primitiven "Histoire naturelle". Dieses Moment des ewigen, befriedigenden Stillstandes nach der Geburt - die Folge seiner Gleichheit aller Wesen - , der wäre eben in ungeheuerlicher Weise eine Angelegenheit der reinen, faktischen Natur. Und nicht im mindesten eine Angelegenheit des Geistes.

Siehe da, die Bemerkung hier ist nicht etwa eine geistreiche Spekulation, sondern eine Beobachtung: Denn bei allem Lebenden auf dieser Erde - mit Ausnahme des Menschen - besteht jene natürliche Gleichheit der Wesen, und danach ihre ewige, befriedigte Ruhe und Stille. Die werden geboren, fressen, schlafen, begatten, sterben. Fertig. Wie natürlich!

Aber der Mensch, einzig, ist verknotet bis zu Schmerzen der Wut, auch bis zum maßlos zustimmenden Glücksgaloppieren des Bluts mit jedem einzelnen, fremdem, gliechzeitigen irgendwo dortigen Menschenwesen. Wir alle, Menschen, tragen gegenseitig unsere Verantwortung. Wie geistig!

Nicht Gleichheit aller, sondern Verantwortlichkeit aller!

Aber ganz anders als die bloße Feststellung von rohen Naturtatsachen, nur vermischt durch den Gebrauch desselben Worts, ist die Forderung "Gleichheit!" Diese große Völkerparole ist in Wahrheit der Ruf nach Menschenähnlichkeit.

Der erste Tag

Alles, was gewesen ist, ist falsch. Jeder Grad bis zu diesem jetzigen, ersten allerersten Moment des Seins ist Anhäufung, Sandsack, Verhau; Hindernis außerhalb jedes Wertes, Aufenthalt. Trägheitswiderstand gegen die Besinnung auf unsere Existenz aus unserer geistigen, geistigen Herkunft. Wir kommen aus dem Geist und sind in einemmal da. Jeder Tag, den ihr bis heute gelebt habt, war zum tausendsten Male Tod, nutzloser Tod. Nutzlos wie jeder Tod.

Wär das Gewesene nicht Irrtum, Wertlosigkeit, Kasemattentum, so wär es nicht vergangen.

Zerstört das Gewesene!

O wie namenlos noch nicht dagewesen ist alles, was ist. Wie unglaublich oft noch nicht dagewesen ist diese Welt. O Glück, da die Menschen tausendmal ihren ersten Tag haben.

Weiß man auch, daß die Erde barst! Inseln schwollen aus dem Meer, feurige Schwerter schweiften: an dem Tage, da Euklid fand, daß das reine Denken des Menschen und die Wirklichkeit - unerhört - sich decken können; bewiesenermaßen! O erster Tag der geometrischen - Prädestinationslehre. Erster Tag des Euklidismus. Erster Tag des ersten Beweises. Erster Tag des Belauerns, wie eine Denkfolge zur Wirklichkeit schleicht. Wie phantastisch vorzustellen die Erschütterungen der Erde vor Adam Euklides. Erster Tag. Schöpfung.

Dagegen: die bloße Deskriptionsrolle Kants, der versteht und beschreibt, daß jene angebliche Wirklichkeit im Denken enthalten ist. Der Unterschied etwa wie zwischen dem Apostel Paulus und Exzellenz Piefkes "Wesen des Christentums".

Bitte nicht rückwärts mißverstehen! Die Euklidwelt ist tot. Da heut die ganze euklidische Geometrie von jedem Schüler schnell gelernt werden kann, steht Piefke unserer Zustimmung näher als die Apostel.

Ihr Herzen, wahre aufrichtige Herzen, meine Herzen, zuallererst müßt ihr flache Rationalisten sein, flache Rationalisten! Sonst existiert ihr nicht lebend, zeugungsfähig, gegenwärtig. Sonst steckt ihr an modrig Gewestem, seid Rezipienten, Reproduzenten, Kostümstücke, mysteriöse Historiker. Nur gewöhnlich, unoriginell, ohne Tiefe und Geheimnis begreifend, daß ihr günstigerweise gerade jetzt den Moment zum Leben erwischt habt, nur so flach rationalistisch - so brutal zeitgemäß allein - könnt ihr schöpferisch sein. Ganz Anfang. Ganz ersttätig. Ganz Adam.

Seid Adam!

Erlebnis

Erfahrung? Begriff der Erfahrung: trauriges Kapitalistentum der Ahnungslosen - zu glauben, durch langes Leben könne man Gewißheit kaufen.

Man soll auch dies nicht verschweigen: die Ideen unserer Zeit vom Erlebnis sind Besitzaberglaube.

Besitzglaube ist Furchtsymptom. Erwartung des Verlierenkönnens. Stärkste Neigung zur Einmaligkeit (Einmaligkeit = Originalität). Es kommt aber nicht an auf Einmaligkeit, es kommt an auf Erstmaligkeit.

Seid zum erstenmal!

Ein sehr großes Erlebnis

Im Jahre 1882 flog durch vulkanische Eruption die Südseeinsel Krakatao in die Luft. Viele hunderttausend Menschen wurden von der Flutwelle getötet. Eine Risenwolke feinen Staubes bleib in der Luft, umkreiste mehrmals die Erde und brachte die tiefen farbigen Dämmerungserscheinungen hervor, die von jener Zeit bis Mitte der neunziger Jahre in der ganzen Welt sichtbar waren. -

Es ist mir immer klar gewesen, daß die Farbenwolken des Krakatao in innigster Beziehung stehen zu den neuen Malerfarben, den bunten Worten, den Neobildern, den Nuancen dieser Jahre.

Das ist ein Erlebnis, ein tellurisches. Objektiv, real, nicht abzustreiten. Ist das nun groß genug? Und alles, damit einige Malerateliers mehr gebaut werden? Ja? Alles, damit unser Sicherheitsgefühl in Europa steigt, einige Bilder mehr an den Wänden hängen, einige Bücher mehr erscheinen, Loïe Fuller unter Beifall Farben-Variété macht, die Fabriken bunte Blusenstoffe in die Welt setzen, Genießer vom "Farbenfleck" reden?

Darum? Diese flach teleologischen Fragen sind notwendig, solange wir noch an das Erlebnis glauben.

Und als die Malerfarben wieder blasser wurden, die Gedichte schilderungsfreier, da: ein europäischer Krieg, um das Erlebnis zu erneuern? Kameraden, ewiger Weltboykott diesen Teleologen! (Meyerbeer mietete sich ein Hausorchester, weil er sich Klangkombinationen nicht denken konnte, sondern sie praktisch erleben mußte. Wer aber hat sich den Weltkrieg gemietet? Wir, zum Teufel, wir leben nicht für Schilderungen der Komponisten, Maler, Lyriker oder Romanciers!).

Nieder das Erlebnis

Die sogenannte Intuition (man weiss: umfassendste lyrische Begründung vom grossen Praktiker der Einfühlung, Bergson) ist Begriffsmanscherei. Für feine Genießer, Connoisseurs, Mitmacher: eine Hilfsvorstellung zur Rechtfertigung ihres Schwammdaseins. Das ewige Aufsaugen fremder Wesen, und von fremden Wesen ewig Sich-aufsaugen-Lassen, beides steht auf demselben vakuumhaften Plan der traditionellen Idée fixe vom Besitz. Nicht eintauchen! Nicht aus fremden Munde reden! Einzig von Wert ist: Mitteilen, Überreden, Aussagen. Überzeugnis ablegen von unserer Gewißheit zu sein.

Gewißheit, zu sein. Geboren zu sein. Einfach genug nur: zu existieren. Diese Gewißheit ist die tobendste, brisanteste, unaufhaltsamste Umwälzungsenergie; rasender als alle Sprengstoffe, blutiger, vernichtender, fatumhafter als alle Weltkriege. So durch alle Minen der Erde hindurch zerstörend, wie nur Schaffendes sein kann.

Anmerkung. Nur wer überhaupt den Mut hat, jeglicher Phänomenologie - als bloßer naturaler Gegenbenheit - die Möglichkeit zur Welterkenntnis von vornherein abzustreifen, nur der hat das Recht, gegen den bedeutenden Philosophen Bergson zu sprechen. Aber boykottieren wir endlich diese Geschäftsschreier, die den Philosophen Bergson, wegen Franzosentums, anheulen: "Schopenhauer-Plagiator!" - "Rousseauit!" - So, und Nietzsche hatte wohl nichts mit Schopenhauer? Und Goethe war wohl kein Rousseauit?

(Kostspieliges Erlebnis)

"Wie finden Sie die Gedichte von Agnes de Blumenau?"

"Höchst begabt!"

"Wissen Sie, das Mädchen ist so entsetzlich arm, daß sie Prostituierte wurde mit dem jämmerlichsten Straßendienst."

"Aber ist denn nicht der Schriftsteller Robespierre mit ihr sehr befreundet?"

"Ja, aber er hilft ihr nicht."

"Warum nicht?"

"Er hat einmal gehört, auch zur Prostitution müsse man talentiert sein. Nun meint er, zum Talent müsse man auch prostituiert sein."

(Noch kostspieliger)

Es gab Dummköpfe, die die Frechheit hatten, den Krieg als Erlebnis zu empfehlen.

Kunst

Es ist bezeichnend für die verräterisch böswillige Dummheit unserer Zeitgenossen, daß sie, anstatt die einfachen wirklichen Absichten einer Mitteilung zu beurteilen, zu werten und mit oder gegen zu wirken: Daß sie statt dessen die Mitteilung viel lieber "verstehen" wollen. Standpunktlosigkeit, billige Konvertitenart, Schöne-Psychologie-Treiben um jeden Preis. Ein Beispiel. Liberale Schriftsteller vermitteln uns, aus lauter Verständnis, den Dichter Kleist. Aber Kleist ist die letzte Rettung des Adels aus seiner Agonie; der Nachtschweiß zusammenkrachender Junkerschlösser zeugt ihn. Der Literat rettet den Adel. Wäre nun etwa Kleist in seinem geschauten, und also doch gewünschten junkerlichen Feudalstaat heute Staatsmann, so wären jene liberalen Schriftsteller längst mit einem gelben Stern auf dem Rücken ins Ghetto gesteckt. (Freilich - für rankende Dichter, gottselige Bestrahler von beglaubigten Weltkonjunkturen, für die gäb es kleine Gnadenstellen.)

Die übliche Ausrede gutwilliger Psychologen ist, man müsse solche "Tendenzen" unberücksichtigt lassen. Es handle sich allein um das Dichtertum eines Dichters. Tiefes Mißverständnis! Dichter sein kann ja kein Ziel sein, sondern nur allererste Voraussetzung. Dichter sein bedeutet nur das Notwendigste: daß der Mann imstande ist, seine Ziele glaubhaft genau darzulegen. Sonst würde man sie ja gar nicht erkennen. Wenn jemand spricht, so kommt's darauf an, was überhaupt er zu sagen hat.

Nicht blindlings haben wir den Tanz des Derwisches zu billigen? Ein Schamane tanzte vor seinem Stamm mit schäumendem Mund. "Seht, wie bedeutend er schäumt!" sagte der Psychologe.

Philosophie der Diebe

Jede Kunstbetrachtung aus der Kunst heraus nimmt als ganz selbstverständlich Besitz von bereits Vorhandenem, Festgelegtem. Künstlertheorien sind Methoden, eine Erbschaft anzutreten. Der Diebstahl als Genußmittel.

Verwirklichung in der Kunst ist ja nie wahre Schöpfung, sondern nur das In-Übereinstimmung-Bringen des Ausdrucks mit der Absicht. Und das gilt jenen Kindsköpfen schon als das höchste im Leben Erreichbare. Dabei anzumerken die rein zeitliche Einseitigkeit, die Kunst auf "Ausdruck" festzulegen. Ausdruck ist ja nur die invertierte Einfühlung. Der "Ausdruck" der Kunst (Expression) ist nichts Geistiges, sondern immer noch an die Besitzvorstellungen gekettet. Eine Besitzentleerung. Zum Besitz für andere. Diese Kunst kommt nicht los vom Umkreis des Besitzes. Sie steht nicht außerhalb. Sie wertet nicht. Sie ist ungeistig. Sie bestätigt immer nur die Welt. Sie ändert sie nicht.

Die Flucht in die Kunst

In prophetischer Ahnung hat sich alles, was vor dem Tode stand, in die Kunst geflüchtet (wie Künstler vor dem Tode gern in den Katholizismus). Denn die Kunst - dies wird hier ganz besonders deutlich - ist nichts Abgesondertes, sondern eine politische Reaktionsform. Wie tief ging die Ahnung der Franzosen - sie schufen sich vor dem Kriege verzweifelt in Bildern ganz unvergängliche Paradiese. Ehe ihre Landschaften durchwüstet wurden. Der merkwürdigste Fall ist Spanien, zur völligen politischen Untätigkeit verurteilt. Spaniens Prophet ist der Antikünstler, der Kubist Picasso. Seine Bilder sagen, daß Macht nichts ist und daß man ohne Macht, ohne Mittel, ohne Realität - allein aus dem Geiste - ungeheure Reiche verwirklichen kann. Die Werke Picassos sind messianische Weissagungen, denen das Volk fehlt. Gesetzgebung, der die Vollstrecker fehlen. Tröstungen über ewig Versunkenes.

Bemerkung. Vor dem Krieg schon, unbeeinflußt durch Naturgewalten, ging es, bewußt für den Geist, gegen die Kunst. Seitdem hat, mit entliehenen schnell verstümmelten Begriffen, phlegmatisch alberne Spießerfrechheit die Gelegenheit zu emsiger Verwechslung benutzt, und gegen irgend unbeliebte Kunstwerke mobilisiert. "Seid Politiker!" heißt aber: Wendet eure Intensität auf Verwirklichung, sonst passiert euch was! (Ist nun auch.) Seid gerade gegen die höchste, beste Kunst. Gegen den erhabenen Vorgang, der euch absorbiert. Der euch zur seligen Urzelle macht: Der euch - fürchterlichster aller grauenvollsten Wertlosigkeitstode - der euch isoliert!

Die feudale Behäbigkeit von Jahrhunderten ist schuld, wenn jeder Dümmling einen Malersmann, also einen Tenor, einen Reizling, genial: geistig! nennen darf. Ganz große Künstler, Antikünstler schon, sind Politiker mit umgekehrtem Vorzeichen. Warum sind sie nicht lieber Politiker mit direkter Aktion?

Ihre Tätigkeit ist geistige Tätigkeit. Aber das ist an sich zu wenig. Der Weg von der verstoßenden, menschenzüchtenden Tendenz des Politikers bis zu den Ahnungen der Prophetie (dem Bild des Künstlers, dem Gegenbild der Politik) - dieser Weg verschluckt ganz die Intensität. Die Intensität, die allein die Stromleitung unter allen Menschen herstellt. Die Wirksamkeit der Aufforderung. Die Sprengfähigkeit der Handlung.

Geistigkeit allein macht auch nicht glücklich.

Ohne die Verwirklichung seid ihr Schemen.

Wir brauchen keine Messiasse. Seid Politiker.

Seid Handelnde!

Das Was ist

Die unglücklichsten Menschen sind heute die, die in der Welt einen spannenden Roman sehen. Sie haben nie genug zu lesen; sie wollen schließlich aus Verzweiflung ihren eigenen Roman lesen. Das heißt, sie wollen die Welt mitmachen, statt sie zu machen.

Man müßte gerade diese Menschen immer wieder aufklären, einfach über ihre groben Irrtümer aufklären. Denn wenn gerade sie öffentlich werden, dann sind sie allem Wertvollen gefährlich. Sie sind ja stets unsicher, ob sie sich zum revoltierenden Dichter entschließen sollen oder zum freiwilligen agent provocateur (aus lauter Verständnis für den fremden Typ). Von hier drohen Schmuckstücke des Aufruhrs, Rebellions-Krawattennadeln oder Gedichte, dekorative Revolutionen; Reifenspiel ästhetischer Streiks. (Bunter Krawall statt politischer Ziele. Oder: Spectator schreibt ein Aufruhrdrama.) Eine verbrecherische Künstleransicht vom Leben: Menschen sollen verhungern, Menschen sollen niedergeschossen werden, um - unbeteiligt - noch im Sterben lebende Bilder zu stellen!

Man sieht, wie sehr es auf das bloße "Was" ankommt. Mildere Töne: Skepsis ist fruchtbar. Aber Verzicht auf das "Was" ist zur Vornehmheit verdammt. Man kann sich eine Gewißheit nicht dadurch verschaffen, daß man eine fremde annimmt. Menschen, die für frühchristliche Mosaiken, Exotenplastik oder gregorianische Kirchenmusik himmeln, unterscheiden sich nicht von Humpen-Sammlern. Wenn einmal irgendeine Ferne ursprünglich war - der Amateur der Ferne ist es nie. Der Nur-Methoden-Mann; der Bloß-Bedeutungs-Rechercheur, der feierliche Form-Erläuterer: dieses albernste, weil tatenloseste aller Geschöpfe, Primitivus Symbolicke ist ein Schwindler!

Die Geschichte einer Wirkung: Calvin sagt, das Abendmahl bedeutet nur den Leib Christi; er war vornehm, symbolisch, von der Skepsis des bilderreichen Künstlers. Die Härte, Klarheit, Ethik seiner Reformation viel stärker als die Luthers. Gegen Luther Calvins Erfolg gering. Der Riesenerfolg des Protestantismus bei dem dicken, groben Luther (wenngleich schauerlichem Kompromiß- und Demutsmacher), der mit schweißiger Mönchsfaust das Pult schreiend schlägt: "Das Abendmahl ist der Leib, ist, ist; nichts von Bedeutung; es ist wirklich der Leib!" Der sich den groben Inhalt wahrt. Die Wirkung ist beim Inhalt. Man nennt das: an etwas glauben. Es kommt aber auf das Was an.

Symbolische Handlungen

Symbolische Handlungen sind nichts wert. Eine Handlung, die Versprechungen macht, ist keine. Sollen wir etwa den Riesenreif des Ungetanen, das Vakuum des Nichtsausgeführten aus unseren Einzelwünschen ergänzen? Theorie des Fresko. Der Schwindel der Geste. Es bleibt das Vakuum. Das Nichtgetane, die bloße schöne Geste des Tuns, enthält nicht etwa irgendeine geheime, in ihm ruhende Energie zu Taten! Keine Immanenz. Allein in der vollen, beschränkten, getanen Handlung ruht die Energie-Immanenz zu Neuem.

Die symbolische Handlung, die Geste, bleibt die Intensität des Tuns schuldig. In der Geste liegt nicht die Intensität des Sprengenden, sondern die Zufriedenheit des Schauenden. Der Schauende schließt ab und ist zufrieden. Das weltberühmet Wort jenes Franzosen, der im Café von einem Bombensplitter getroffen wurde, "qu'importe, si le geste est beau", dieser Leitsatz der Symbol-Politik ist infantile Verschleuderung des Wichtigsten an Kunstaustellungsgefühle. Der Atavist meint zu besitzen, was zu schauen ist; was von allen zu schauen ist, meint er, sei aller Besitz. Er glaubt, der Besitz aller sei aller Glück. Und denkt, der Ruhepunkt des Glücks ändere die Welt. Denn nicht anders als wir alle will auch er ändern. Aber wie niggerhaft fetischistisch, wie ahnungslos, wie atelierfreundlich ist die symbolische Ansicht: nur das Schaubare, nur das Bild, nur das fürs Aug' fertig Gerahmte sei Realisierung.

Das Sinnenhafte, das Bildliche, das Vergleichsmäßige, das "Wie" einer Handlung, das Augenmeßbare - dies ist alles nur fürs Publikum da. Wäre das ungeheure Maß an Mut des einzelnen, das zur Schau in Publikumsarbeit verschwendet war, in Intensität umgesetzt worden, so wär etwas geschehen. Abet wenn die ganze Welt etwas sieht, so ruht sie um die Handlung selbst. Sie ruht, nur ruhend, beruhigt über ihre Unruhe, auf einer gigantischen Tragödien-Kuriosität.

Der Franzose, der eine Bombe ins Pariser Café warf, hat dadurch nicht alle Kapitalistencafés zum Schließen veranlaßt. Die Ermordung eines Erzherzogs beseitigte nicht die Kriegsgefahr zwischen Österreich und Serbien. D'Annunzio, der Triest im Aero überflog, eroberte die Stadt nicht für Italien. (Deswegen bleibt D'Annunzio doch der mächtigste - und ausgenutzteste - Anreger der heutigen Literatur. Und man denke: wenn dieses Mundstück seine Oden nicht für, sondern gegen den Krieg gekehrt hätte - wie unsterblich stände Europa da!) Symbolische Handlungen schaffen nie etwas in der Absicht der Handlungen. Nur Staunen über das blutige Augenspiel. Es bleibt beim Schaustück.

Tolstoi, ohne Armfuchteln, so unsymbolisch, daß er aus Nachgiebigkeit noch kurz vorm Tode seinem Weiberhause entlief, Tolstoi hat mehtr getan.

Bedeutung

Im Augenblick, wo eine Handlung noch etwas bedeutet, etwas anderes als sie selbst, hat sie ihre Triebkraft verloren. Sie kommt schon aus der Skepsis an ihrem Werte. Sie wird schon begonnen - nicht weil die Intensität keinen andern Auspuff mehr findet -, sondern weil alle mal gelegentlich aus Beschäftigunglosigkeit in Handlung machen. Die Geschichte der Handlung hört auf, es beginnt die Geschichte der Bedeutung. Die Bedeutung soll durchaus ihre Existenz rechtfertigen; sie soll sich von allen anderen Bedeutungen unterscheiden, sie wird überaus vornehm.

Hier erscheint die Originalität: die gemimte Rolle, als sei etwas geschaffen aus Intensität. Der Ausdruck tritt auf, man besorgt durchaus unterscheidende Merkmale. Und nun soll jeder ausnahmslos Beifall klatschen können. Etwas ganz Großartiges und Massives wird um das bißchen Geste herumgeknetet. Jeder, ja jeder soll sich Wichtiges denken können, was ihm gefällt. Der Zodiakus wird berühmt, die Frühlingspunkte sausen vorbei, die Sonne wird vom grünen Mond verschlungen, Planeten (keiner hat eine Gewißheit, man ahnt was dumpf) werden auf alles bezogen, die Milchstraße wird ausgebreitet. Irgendwo kömmt ein Messias. Höchster Typ der Bedeutung: ein Mythos wurde kalfatert. Wo nichts mehr lebend übrigbleibt, wo alle schimmligen Bedeutungshäute vom durchfressenen Gerippe der Tatenlosigkeit abfaulen, stets da kommt man uns mit dem dreckigen Schwindel vom Mythos.

O Babylon, Babylon.

Dreitausend Jahre sollen vergangen sein wie nichts. Wir sollen immer noch ahnen, raten, Geheimnisse verwalten. Nein. Wir geruhen nicht mehr unsere Ahnenseele zu bemühen. Wir waren nicht, wir werden nicht sein. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Oder, zum Donnerwetter, wir existieren überhaupt nicht.

Eine Handlung ist sie selbst. Wir lassen sie uns nicht religionsverstiftern. Wir brauchen sie nicht zu verstehen. Es gibt nichts zu verstehen.

Wir wissen, daß die Handlung aus uns kam, und wir wissen immer, wohin sie geht. Wir wissen, wozu sie da ist.

Ein "Wie" hat die Handlung nicht, und keine Art, in der sie sich von einer anderen Gruppe Handlung unterschiede; die Handlung hat keine Erklärung. Die Handlung, dieses Selbstversändliche, ist in ihrem armen Wege (aus uns zum Ziel der Realisierung) ganz und gar in sich. Sie ist nichts mehr, als sie tut.

Nicht die Handlung ist zu verstehen. Nicht wir, die handeln, sind zu verstehen. Sondern der Standpunkt, von dem aus wir handeln, das Geistige - dies ist zu verstehen, zu erklären, bringen anderen Menschen mit allen Mitteln.

Der Zentralpunkt unseres Lebens wird hell. Es beginnt das Reich des Absoluten. Und dieser ungeheuerste Dynamikblock der Welt wird sichtbar: der Wert. Dann sind wir für den Geist Eiferer, Überzeugter, Belehrer, Beredner, Umtreiber, Umwender; verzweifelt, hochmütig, klotzig, schmeichelnd, ergeben, beweisend, erschütternd: Wir Änderer. Für den Geist allein sind wir das Ordinärste und Erhabenste, das man ausdenken kann; das Kümmerlichste, Lächerlichste, und die fürchterlichste Triebkraft an dieser Welt: Wir sind Partei.

Lassen wir das ewige Verständnis. Die gallerte Bedeutung zerfließt zitternd. Kümmern wir uns um unseren Standpunkt.

Seien wir Partei!

Änderung der Welt

Je geringer in Europa die Freiheit wurde, um so mehr geriet sie in Mißkredit. Wir wollen uns doch nicht selbst täuschen: Wichtiger ist die Freiheit selbst als ihre Definition. Jeder Mensch weiß in Wahrheit, was für ihn Freiheit ist. Weiß er es nur unklar? Das schadet nichts. Selbst in dieser Unklarheit kann er diesmal handeln. Innerhalb der vergangenen hundert Jahre ist aus dem großen Programm nur die Liberté uns geblieben. Bleiben wir zumindest bei ihr. Seien wir mutig genug, hier Spezialisten zu sein, Schuster, Klotzköpfe: arbeiten wir an der Freiheit. Es ist genug zu tun!

Zum Beispiel: die Erfolglosigkeit der internationalen Sozialdemokratie im Internationalismus kommt von der Beruhigungslehre, die sich auf Marx stützen wollte: die menschliche Gesellschaft gleite durch gradweises "Hineinwachsen" in den neuen Sozialismus. (Und nie zu vergessen: Alle Prophetie, alle Beschreibung im Marxismus ist schon lange vor dem Krieg falsch gewesen. Doch alle Forderung in ihm eine unermeßliche ethische Leistung!)

Ein furchtbares Sympton ist die Vernachlässigung der untersten, elendsten Gesellschaftsschicht. Der Unorganisierbaren. Der ganz Unbedingten, die nichts zu verlieren haben, der stets außerhalb Stehenden, zu jeder Änderung Bereiten, und die die unheimlichste, feinste Witterung für den Änderungsmoment haben. Das ist der Mob.

Man hat den Mob - das wundersüchtigste Gebilde der heutigen Gesellschaft - der Heilsarmee überlassen (weil man selbst nichts Unbedingtes, keine Wunder - hier in der Gegenwart: keine Änderung! - zu vergeben hatte). Das ist irreparabel. Wilhelm Weitling hatte noch ein schärferes Auge für diese Wirklichkeit als seine staatsfrohen Nachfolger, er hatte die Erstmaligkeit des Sehens. Kautsky, dessen Genauigkeit die unheilbare Vernachlässigung merkt, hat eine Hilfstheorie zum Zwecke der nun gebilligten Vernachlässigung des Mobs aufgestellt. Danach sei der Mob ein wenig wechselndes und unfaßbares Gebilde. Aber es ist zu erinnern, daß das organisierte Proletariat dem Kapitalisten vergangener Jahre genau so mystisch unfaßbar war, wie heute der Mob dem Organisierten.

Die Besitzenden haben Tradition. Der Mob hat nur eine: zu sein. Ob er sich "verändert" hat - und bezeichnenderweise sagt dieser fast geniale Popularisator hier nicht "entwickelt" -, kann auch Kautsky nicht wissen. Aber was wir alle wissen könne: die Reaktionsart des Mobs, seine Wirkungsfähigkeit hat ihre putschistischen Formen seit dem Altertum nicht verändert. Schließlich hat der Mob der Juden aus anarchischen Revolten das Christentum gemacht, für wilde, atavistische Gefühlsklänge von volksmäßig versunkenem babylonischen und iranischen Geister- und Prädestinationsglauben; gegen die aufgeklärten Sadducäer. Und die gesellschaftlich und kulturell elendeste Bevölkerungsschicht des endenden Mittelalters hat die Reformation gemacht, gegen die aufgeklärten Humanisten.

Also der Mob ist da und regt sich. So unfaßbar scheint er doch nicht zu sein, die Ruinen der Häuser, die er gebrannt und geplündert hat, sind ziemlich faßbar. Und, sonderbar, wenn die Regierungen ihn brauchen, bekommen sie ihn so sicher zu fassen, daß sie für manche gewünschten Wirkungen nur auf den Signalkopf drücken müssen.

Partei. Partei! Für die Freiheit! Es ist genug zu tun.

Methoden?

Zum Zwecke der Auspressung von Menschenkraft hat Taylor in Amerika ein System ausgearbeitet. In Hunderten amerikanischer Riesenfabriken wird seit langem jeder Arbeiter gemessen, im Detail seiner Arbeit genau beobachtet, kinematographiert, in den Resultaten seiner Arbeit sukzessive kontrolliert. Jeder einzelne von Hunderttausenden.

Beweis: daß man auch in großen Volksmassen wirklich zu jedem Individuum gelangen kann. Der Erfolg des Taylorsystems kommt von seiner Wahrung eines Standpunktes. Es ist der Standpunkt des reinen Nurkapitalismus, unter dessen Druck jene konkrete, doch noch hinreichend allgemeine Arbeitsindividualformel ausgegeben wurde.

Aber zu erstreben ist: Der Ersatz jener Besitz-Macht-Kapitalisten-Abenteuer-Endabsicht durch eine rein geistige Endabsicht. Rein geistig, das sagt, von mächtiger Triebkraft (keine evolutionistischen Surrogate). Etwa auch nur ein winziges Wunschtum Freiheit; ihre Konkretisierung: Unabhängigkeit. Und eine individualisierende Aufklärungsarbeit in den Massen, geschult an der rapiden Riesenformel des Taylorsystems.

Welche Resultate!

Zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts steht die bewegende Politik unter dem Druck der Nationalidee. In der zweiten Hälfte unter der Rassenidee. Am Ende bis in diesen Krieg dominiert die Staatsidee und verschlingt die beiden andern oder speit sie nach Bedürfnis aus.

Ist es nicht höchste Zeit, sich über die völlige Gewesenheit dieser drei Ideen klar zu sein! Mit ihnen kann man sich die Erde immer noch nur so platt wie eine gemalte Landkarte denken. Sie schließen keine Spur der Vorstellung in sich, daß wir auf einer Kugel leben, und daß wir alle gegenwärtig sind; daß unsere Handlungen nicht bloß physikalisch natürliche Linie, Druck und Gegendruck sind, sondern in einem Moment gleichzeitig überall auf der Erdkugel - die ... von ... Menschen ... bewohnt ist ... - wirken.

Merkwürdig, die realen Hilfsmittel der "großen" Politik stammen aus unserer Zeit, aber ihre Absichten aus dem Mittelalter. Das Mittelalter führt die Kriege.

Höchste Zeit, daß die Erdgenossen sich auf ihr Erdentum besinnen.

Tellus = die Erde. Tellurismus = die Erdkugelpolitik. Aber wir können nicht länger warten.

Was sind Sie? - - ich bin Tellurist!

Es geht ja nicht um Gefühle.

Es geht nicht um Sterne, nicht um die Vergangenheit, nicht um Unsterblichkeit. Nicht um Ruhm. Nicht um Unendliches; es geht nicht einmal um die Zukunft. Lassen wir doch das Pomposo. Es geht nur um unsere kleine Erde. Es geht um die gegenwärtigste Gegenwart.

Wir haben ja noch alle versäumt. Wir sind zu vornehm. Wir sind Ökonomiker, Ausbeuter, Ausgebeutete, Entwicklungsgläubiger, Zukunfts-Symboliker. Wir sind ja immer noch Erben.

Wir sind noch nicht Politiker. Muß nicht dies unsere erste, einzige Absicht werden? Direkt sein. Handelnd, ändernd. Hebel sein. Politisch sein!

Wir rechtfertigen uns zu wenig vor unserer geistigen Herkunft. Wir lassen uns noch alles, alles vom Fatum bieten. Wir sind tot - - oder noch zu beruhigt mitten in allem; noch nicht genug außerhalb. Sind wir Gegebenheitsgewebe um uns? Wir sind noch nicht ausgestoßen genug. Handlungen geschehen wider erste, tiefste, entschiedenste Tatsachen unseres Erdendaseins. Wir sind noch zu eifrig gefällig, zu sehr Psychologen, zu verständnissinnig. Wir vergaßen ganz unser eigenes Wissen von uns selbst. Unseren Standpunkt. Unsere Freiheit zu urteilen. Selbst zu handeln, zu hebeln, zu ändern.

Kameraden, stehen wir nicht im großen Bund des Geistes? Sind wir nicht Geschütz und Sprengstoff zugleich? Sind wir nicht freie Flammen, zuckend und heiß genug, Totes zu zerstäuben, Hartes zu schmelzen, diese Welt flüssig zu machen. Sind wir nicht Geistige, um alle feurigen Flüsse in den Bund des Geistes zu gießen!

Mit unserer Geburt bekamen wir die Gabe, die Welt zu ändern. Ändern wir. Ja, bessern wir, ganz simpel. Irgendwo höhnt ein quietistischer Idiot: "Weltverbesserer?" O Freunde! Freunde, die ihr wirklich da seid. Die ihr noch nicht zu sprechen wagt. Freunde! Hier ist unser Ehrenklang, unsere Fahne, der Salut unserer Brüder. Hoc signo.

Seien wir Weltverbesserer, alle. Wir haben es nötig.

Vielleicht wird dann kein Genießer mehr unsere Toten mit ihrem "Erlebnis" überrumpeln. Nieder das Erlebnis! Wir haben genug.

Seien wir Politiker, trocken, hart, listig, gütig, erschütternd. Verantwortlich für alle Menschen unserer Erde.

Und ein Physiker wird uns sagen, daß Flammen nicht nur brennen, sondern auch singen können.

[1916]

Brief an ein Orchestermitglied der Gura-Oper

Mein Herr,

vor einiger Zeit las ich im "Berliner Börsen-Courier" einen offenen Brief von Ihnen, den Sie gegen die Kritik einer hiesigen Musikzeitschrift richteten. Ihr Brief, den ich aus den verschiedensten Gründen für recht interessant halte, war ein wenig nach dem Muster der Schulaufsätze, wie man sie vor vielen Jahren hielt, geschrieben, nur mit umgekehrtem Sinn. Sie wiesen zuerst die Behauptungen des Musikkritikers zurück. Einleitung mit dem Tadel des Autors - machten auf Ihre bekannten Verdienste als königlicher Kammermusiker aufmerksam - Captatio benevolentiae - und schwenkten darauf plötzlich etwas überraschend zum Lobe der Gura-Oper ein, die Sie engagiert hat.

Schluß mit der Bitte um die Nachricht des Lesers. Man kann nicht sagen, daß Ihr Brief gerade von einem geschickten Polemiker stammte, und darum will auch ich mich nicht auf eine Polemik mit Ihnen einlassen. Ich habe kein anderes Bestreben, als mit Ihnen eine kleine Weile auf der schönen Basis einer gemeinsamen Verständnislosigkeit zu stehen. Mit andern Worten: denken wir mal ein bißchen aneinader vorbei!

Die Kritik, gegen die Sie sich so scharf wendeten, stand in den "Signalen für die musikalische Welt", ich habe sie auch gelesen, ich muß sagen, sie gefiel mir sehr gut, und ich werde Ihnen auch gleich sagen, warum. Der Kritiker schrieb über eine schlechte Wagneraufführung, und er setzte nicht nur das bloße Urteil hin, sondern er beschrieb die musikalische Struktur dieser Unzulänglichkeit. Er sagte dabei etwa: "Diese Baßtrompete erging sich in ihren eigenen Phantasien." So ungefähr. Und da will es das Geschick, daß Sie diese Baßtrompete spielen, gerade Sie, ein alter erfahrener Kammermusiker von Namen.

Und Sie wollen nun diesen Anwurf nicht Ihrer Baßtrompete in die Schuhe schieben lassen, denn Ihre Baßtrompete fußt auf den vielfachen Erfahrungen, mit denen Bayreuth ihr unter die Arme gegriffen hat.

Ich glaube nun, daß Sie sich in einem beklagenswerten Irrtum befinden, wenn Sie annehmen, der Kritiker der "Signale" habe gerade gegen Ihre Baßtrompete eine Lanze eingelegt, selbst wenn keine andere im Orchester sitzt.

Es ist schwer, Ihnen begreiflich zu machen, wenn in jener Kritik von den "Phantasien der Baßtrompete" die Rede war, daß es sich da wieder um Sie noch um Ihre Baßtrompete noch überhaupt um ein bestimmtes Instrument handelte. Ihr Herren Musiker wollt es nie einsehen, daß Ihr uns, die wir vor dem Podium sitzen, vollkommen gleichgültig seid. Wenn wir merken, daß einer von Ihnen falsch spielt, hassen wir ihn nicht einmal, sondern uns widert nur der Typus der Patzers an.

Ich bin vollkommen überzeugt, daß Ihre Baßtrompete ihren Part durchaus exakt gespielt hat, und ich glaube sogar, ohne den betreffenden Kritiker befragt zu haben, er meint dasselbe.

Aber bedenken Sie doch, es handelt sich ja gar nicht um Sie, weder um Ihre Virtuosität noch um Ihr Instrument noch um Ihre polizeiliche Legitimation, weder um Ihre Familie noch um Ihre Taschenuhr noch um Ihr Ansehen. Niemand, der diese Kritik las, sagte sich: "Aha, die Baßtrompete erging sich ... das ist ja Herr P. so so!" Niemand. Auch der Herr Kapellmeister Stransky oder der Herr Direktor Gura ist uns Zuschauern nicht mehr als eine Türklinke. Wir schätzen ihre Persönlichkeiten weder hoch noch gering, wir schätzen sie überhaupt nicht. Sie sollen uns zufrieden lassen mit ihren Persönlichkeiten, wir wollen einen Eindruck.

Noch mehr, er wollte den Eindruck nicht nur haben, sondern ihn sogar wiedergeben. Bitte, mein Herr, seien Sie ihm einmal dafür dankbar! Die Herren Künstler, wenn sie nicht gerade gelobhudelt werden, beklagen sich ja immer darüber, der Kritiker gebe so von oben herunter ein beliebiges Urteil ab, ohne irgendwelche Gründe anzuführen. Gründe? Gründe können es unmöglich sein, wenn festgestellt wird: "Fräulein Enghals hat das Fis im drittletzten Takt der Coda detoniert gegeben." Das kann man glauben und bleibenlassen. Die Gründe des Kritikers können nur aus seiner Darstellung des Eindruckes hervorgehen.

Darstellung - wissen Sie, was das ist? Jedenfalls nicht etwas, das vor Gericht eidlich beglaubigt werden kann. Die Darstellung des Kritikers ist, mein Herr, Zusammendrängung aller Empfindungen der Masse im Zuschauerraum. Sie ist ein Bild, gefunden von einem Begnadeten, dem die Gabe verliehen ist, das, was alle im Parterre fühlen: zu denken.

Sie ist - bitte suchen wir uns endlich zu verständigen - ein Vergleich. Ein Vergleich, der erstrebt, die Geschehnisse aus Ihrer Kunst zu erzählen, wie man von Geschehnissen des Lebens spricht. Erfahrung in der Kunst umgesetzt in Erfahrung des Lebens.

Vielleicht stimmen Sie jetzt mit mir darüber überein, daß die Bedeutung des Kritikers, auch des harmlosesten Zeitungskritikers, zu allen Zeiten nicht in der Befriedigung oder dem Ärger des Künstlers über seine Endurteile liegt. Auch nicht darin, wie man früher selbst von klugen Leuten hören mußte, das Publikum auf etwas besonders Gutes oder Schlechtes aufmerksam zu machen. Diese Werte mit Tadel oder Lob sind doch nur Angelegenheiten der Sensation. Vielmehr sorgt der Kritiker dafür, daß das Publikum die Angelegenheiten der Kunst genauso empfängt wie Angelegenheiten seines Lebens und daß es sich mit derselben Entschiedenheit und demselben Willensaufgebot zu ihnen zu stellen hat.

Wenn der Kritiker, mein Herr, Ihre Kunst nicht mit irgend etwas aus der Erfahrung des Lesers vergleichen würde, dann wüßte der Leser gar nicht, wie wichtig Sie sind. Indessen weiß ich wohl, es ist Ihnen lieber, nicht verglichen zu werden. Ihr Herren Künstler wollt am liebsten lesen: "Außerordentlich hob sich in dieser Tristan-Aufführung der Herr Kammermusiker P. hervor. Seine prachtvoll sonor klingenden Töne, die besonders in den schwierigen Lagen ..." - Aber sagen Sie mir doch, woher es kommt, daß ich hier Dinge reden muß, die für jeden meiner Leser schon längst selbstverständlich sind; nur die Herren Musiker haben immer noch keine Ahnung!

Vielleicht jedoch sind wir jetzt so weit, daß Sie einsehen, wie der Kritiker der "Signale" die "freien Phantasien der Baßtrompete" gemeint hat. Er meinte natürlich nicht Ihre Baßtrompete oder das Fagott eines Ihrer Kollegen. Sondern er vermittelt seinen Lesern die instinktive Erkenntnis, daß Ihr Orchester wackelte, darum, weil es in seinen Grundlagen wackelte. Seine Grundlagen, mein Herr - bitte fühlen Sie sich geschmeichelt - , seine Grundlagen sind jene tiefsten Instrumente, denen Sie anzugehören die Ehre haben.

Sie und dieser oder jener Kollege können sehr wohl traumhaft sicher gewesen sein - tut nichts: Durch Beziehung auf Ihr schönes und gewaltiges Instrument dringt dem Leser etwas von den mächtigen Fundamenten des Orchesterklanges in die Phantasie. Ich glaube, wir sind einig: Wenn der Kritiker von den freien Phantasien der Baßtrompete sprach, so wollte er Sie persönlich sicher nicht treffen, sondern er hat dem Publikum durch ein einziges kleines Sätzchen den besonderen Lebenseindruck eines etwas wirren Orchesterabends Ihrer Sommeroper vorgeführt.

Diese Sommeroper verteidigen Sie nun aber im Schluß Ihres Briefes, und ich muß sagen, ich habe das sehr töricht gefunden. Sie sind doch ein Mann mit Erfahrung, und Sie wissen doch, wie ärmlich und gebrechlich es wirkt, wenn einer öffentlich Apologien eines bedenklichen Institutes singt, der dort durchs Honorar an die kontraktliche Meinungsbeschränkung eines Angestellten gebunden ist.

Sie werden mir entgegnen: Dieses bekannte kontraktliche Verbot, sich öffentlich über Angelegenheiten Ihres Theaters zu äußern, hat der Direktor Gura in diesem bestimmten Falle aufgehoben. Aber gewiß, ich glaube Ihnen das nicht nur blindlings, sondern ich bin sogar der Ansicht, daß Herr Gura Sie höchst freigebig mit seiner eigenen Meinung über seine Sommeroper unterstützt hat. Es ist ja längst bekannt, daß Herr Direktor Gura eine außerordentlich gute Meinung von seiner Sommeroper hat, eine so gute sogar, daß in Ihren Premieren Zischer rausgeschmissen werden. Dieses war der erste kühne Aufschwung zur Schmiere.

Ich will aber Ihrem Direktor Gura gern bestätigen, daß seine Zeltzirkuspraxis originell ist: zur Erhöhung der gedrückten Publikumsstimmung Siegfried-Wagner-Soupers zu populären Preisen. Waren Sie, mein Herr, schon mal in Amerika? Da gibt's kleine Wandertheater. "Heute abend: Die Jagd auf den Höllenklub. Jeder Besucher erhält ein Cotelette miz zwei Kartoffeln. Der Autor trägt selbst die Speisen aus!" Wir haben bis jetzt geglaubt, der Herr Direktor Gura wolle mit seiner Sommeroper den Typus "Wagner-Schmiere 1913" geläufig machen. Wir haben ihn unterschätzt: er meinte Siegfried-Wagner-Schmiere.

Erklären Sie mir nur, wie können Sie, ein feiner und geschätzter Musiker (also doch wohl ein Mann von künstlerischem Empfinden?), wie können Sie die üble Unfertigkeit der Gura-Vorstellungen mit den Schwierigkeiten des Materials, mit dem ungeübten Orchester, den zu geringen Proben der Sänger verteidigen? Das ist es ja gerade, was die Berliner ärgert: ungeübtes Orchester, zu wenig Proben.

Ihr habt jetzt da drüben den "Tristan" so lange zu "gewöhnlichen" Preisen dem Publikum vorgespielt, bis er endlich glatt sitzt. Aber warum habt Ihr uns die vielen "ersten" Vorstellungen nicht erspart? Wir hatten das Recht, nur in dieser einen, guten Aufführung zu sitzen! Ihr führt den Richard Wagner auf mit allem Donnerblechgeknatter einer Liebhaberbühne, ganz bedenkenlos. Und kaum hat man Euch die Güte der "Tristan"- Aufführung attestiert, so setzt Ihr erhöhte Preise an. Es gibt ja im Sommer immer noch genug Leute, die im Winter nicht in die Oper kommen!

Sehr geehrter Herr Kammermusiker P., Sie haben den Wagner nicht bloß unter Richard Strauss, unter Muck, unter Blech mitgemacht; Sie saßen auch in Bayreuth im Orchester, sie bliesen noch unter den alten Dirigenten der ersten Wagnerschule - Sie sollten sich doch ein bißchen genieren, den Schwierigkeiten eines Sommeropern-Wagners Blümchen zu pflücken. Also, ich finde, dieser Teil Ihres Briefes schickt sich nicht recht für Sie. Wenn ein altes Mitglied der Königlichen Kapelle mit solcher Mühelosigkeit öffentlich irgendeinem Sommerdirektor zum Munde redet, dann muß uns die Königliche Kapelle komisch vorkommen.

Ob Ihre Kollegen vom Opernhaus nun gerade Ihre Meinung vom Vorstadt-Wagner im Tiergarten teilen: weiß ich nicht. Sagen Sie selbst, war das richtig von Ihnen? Ich verstehe Ihre Feindschaft gegen den Kritiker der "Signale", auch wenn sie unsinnig war. Ich habe in diesem Punkte es nicht für nötig befunden, mit Ihnen zu polemisieren, sondern Ihnen nur erklärt, worauf der - mir Fernstehende! - hinauswollte.

Ich will Ihnen gerne rasch die Summe ziehen: Ihre und die Person Ihrer Kollegen, Ihre Mühen und Empfindungen sind dem Publikum und dem Kritiker völlig gleichgültig. Denn so herzlos sind wir, wenn wir Publikum sind! Wir wollen einzig und allein den künstlerischen Eindruck, und der Kritiker will wieder einzig und allein den Eindruck dieses Eindrucks geben. Der Leser findet sein Urteil in den Vergleichen des Kritikers.

Hier gibt es keine Polemik, sondern nur eine Erklärung. Wenn Sie die verstanden haben, dann werden Sie finden, daß in ihr übrigens auch schon die selbstverständliche Ablehnung Ihrer Verteidigung des Gura-Rummels, der ja in diesen Tagen sein Ende haben wird, enthalten sein muß.

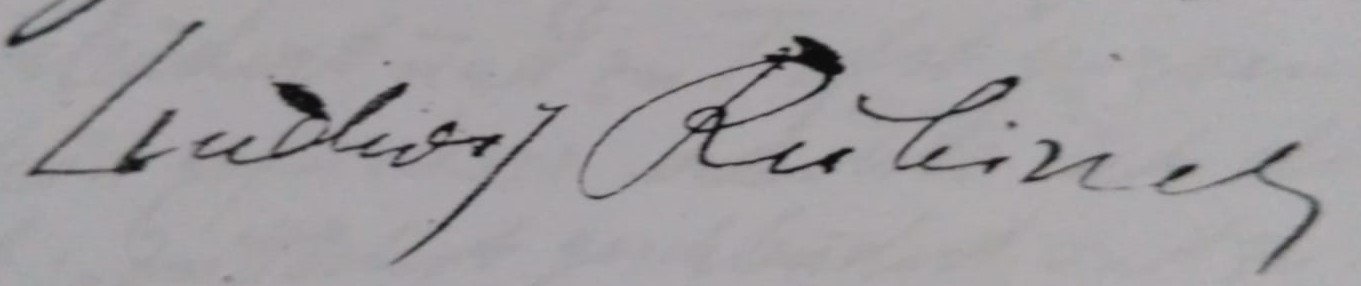

Mit der höflichsten Distanzierung der Gegensätze Ihr, unbekannterweise, sehr ergebener Ludwig Rubiner.

Rosenkavalier

Bevor sich das Theater verdunkelte, stieg mein Misstrauen gegen Richard Straussens neue Oper rasch immer mehr. Es wuchs schwindelerregend, als die Lichter erloschen und das Vorspiel beginnen sollte; und es wurde so schmerzhaft wirr, dass vor mir in der dunklen Loge der noch matt leuchtende Halbkreis der vier Ränge wimmelnd und beängstigend in die Höhe schnellte, wie ein Turm von Babel in Silber und Gold auf dem Bild eines alten Venezianers.

Und noch in der letzten Sekunde des Wartens wurde ich boshaft. Ich war überzeugt, komische Oper bedeute bei Richard Strauss ein knackendes, wackelndes, stampelndes Orchester, in das der Sänger verzweifelt wotanhafte Textworte hineinintervallt. Ich ersparte mir keine Bosheit. Und ich fragte mich: Angenommen, durch irgend eine wunderbare Fügung sässe hier im Parkett der Dresdener Hofoper ein Mann, nun, aus Houndsditch. Was spürte der vom "Rosenkavalier".

Ich bekämpfte ein unbekanntes Stück Luxuswelt mit Gründen, denen es unmöglich gewachsen sein kann.

Über die bisher bekannten Werke von Richard Strauss zu sprechen ist mit ein wenig farbender Reporterphantasie nicht schwer. Glaubwürdiges über den "Rosenkavalier" zu sagen ist fast unmöglich. Jeder von uns hat ein bestimmtes Klangbild in der Phantasie, wenn bisher der Name Strauss genannt wurde: die zerteilende, verästelnde Orchestertechnik von der subtilen Prägnanz eines modernen Fabrikbetriebes, und gleichzeitig mit dieser Geschicklichkeit primitiv kindische Barbareien, musikalische Holzhauerkultur; grobe Eindeutigkeiten von thematischen Beziehungen, plumpe, psychologische Anzüglichkeiten einer schildernden Musik aufs Wort des gesungenen Textes. Alles gelegentlich akzentuiert von einem ungewohnten Klang, an dem vielleicht eher die Seltenheit als die Neuheit reizte. Ein Mann, der in seiner Kunst nicht Zusammenhang, sondern Verschiedenartigkeit sucht. Der, als Künstler, den farbigen Inhalt jeder einzelnen Sekunde des Lebens für unendlich gross hält, für ewig wertvoll und für unwiederbringlich. Ein Abenteurer des Moments.

Und vom "Rosenkavalier" musste ich ganz überrascht sein. Seine Kunst liegt auf anderen Lebensgrundlagen. Aber wird man mir glauben?

Die Formen der Musik sind von den Formen des realen Lebens so unendlich verschieden, dass sich jede Beziehung auf die Wirklichkeiten des menschlichen Gefühlslebens nur durch die höchst geistige, umsetzende und übertragene Deutung in musikalische Formen äussern kann. So hört man im "Rosenkavalier" Anklänge an jeden Stilausdruck, den die Oper des neunzehnten Jahrhunderts gekannt hat. Aber gelöst und einbezogen in das leuchtende Atmen der Strauss'schen Harmonisierung wirkt die Verschiedenartigkeit der Stilformen auf uns nur noch rein menschlich und persönlich, etwa wie der natürliche Ausdruck einer grossen Lebenserfahrung. Die vielen Male, in denen hier der Gang der Singstimmen in die Tonika ausläuft, rufen immer sofort bei Strauss den Eindruck einer merkwürdigen Höflichkeit hervor, fast von Verbeugung und Verbindlichkeit der Stimmen untereinander, des gegenseitigen Platzlassens. Und jedesmal wenn diese Musik in eine ältere Stilform gleitet, dann erscheint eine Atmosphäre von merkwürdig neutraler Gefälligkeit, die Luft eines Verkehrs in Traditionen. Und diese Ensembleszenen verbreiten um das Werk die eigentümlich unpersönliche Herzlichkeit, die in der spielerischen Magie der alten komischen Oper lebt.

Diese Musik drückt schwebend, leichthin, gleichmutig aus, wie überpersönlich das ganze Leben ist, wie voller Takt gegen die Umwelt; wie gleichgültig der einzelne Moment: Kultur. Darüber strahlen zeitweis sanft und weit geschwungene Melodienbrücken, wie noch kein Komponist so riesig sie gebogen hat. Aber wird man mir glauben? Solche Bändigung hat niemand von Strauss erwartet. Und die Musik hat nun auf ein Rokokostück Hofmannsthals zu gelten.

Man verwirre die Angelegenheiten der Bühne nicht: der Text einer Oper hat gar nichts mit den seelischen Bedingungen des Dramas zu schaffen. Sein Stil ist nur aus dem Material gewonnen (Material gegeben vom Zusammenwirken der Scene und der Musik). Der Operntext ist Kunstgewerbe der Dramatik. Hofmannsthal hat aus dem Kunstgewerbestück des "Rosenkavaliers" weder Kunst noch Handwerk zu machen gewagt. Handwerk ist es, wenn die Handlung ins Rokoko verlegt wird; in der sicheren Voraussicht, dass die Marquisenbegeisterung, die in der Literatur schon abgewirtschaftet hat, nunmehr in weitere Kreise des Publikums gedrungen ist.

Handwerk ist die saubere Leistung reinen Philologenfleisses, ein Dialektstück zu schreiben. Kunst ist die Anlage des Stückes in den Personentypen der romanischen Komödie.

Aber der Ochs von Lerchenau fällt aus diesem Stil: dieser Rokoko-Kandaules, dem es gleich ist, ob seine Braut scharmuziert, wenns nur mit einem Adligen ist - das ist schon ein Mensch. Indes weder dieser Mensch, noch die Typen äussern irgend einen Willen, der zum Mittelpunkt des Stückes würde. Die ganze Handlung entwickelt sich allein aus der Verlegenheit aller Personen in jeder Situation. Und in diesem eigentümlichen Zug, der zum allerschlechtesten Handwerk gehört, zeigt Hofmannsthal, dass in ihm wirklich unausrottbar etwas lebt: ein unterdrückter Romandichter mit Milieutheorie.

Ach, es war schon lange vor dem "Rosenkavalier", da wollte ich eine "Grabrede auf Hofmannsthal" halten. Ich wollte an ihm das Gesetz für die Dichter zeigen: gehen zu müssen, wie man einst gekommen ist. Ich wollte auf eine ergreifende Art davon reden, wie dieser Dichter des Moments einen schrecklichen Tod gestorben ist, den Tod der Leere: nicht erkämpfen zu können, was er nicht mitgebracht hatte. Aber lassen wir das.

Vielleicht glaubt man mir mittlerweile, wie bedeutend die Musik von Richard Strauss ist. Behindert durch allerlei negative Handlungen des Textes wird diese Musik vom schwebend leichten Flug nur zum ermüdungslosen Dahingleiten gemindert; aus feuriger Grazie entbindet der Text eine gewisse liebliche Schwerfälligkeit. (Und die Dresdener Hofoper macht das mit dem hellen, springenden Willen des Lustspiels auf der Bühne - den Hofmannsthal nicht kennt; einer Beweglichkeit der Darstellung von fast romantischem Takt. Der selbstverständlichsten Einheit von Bühne und Musik - wie eine Zusammengehörigkeit der Instrumente im Kammerquartett!)

Aber was geht das uns an, ob die neue komische Oper gut oder schlecht ist, ob gewisse Kritiken geschwindelt haben, oder andere ungerecht sind? Über Musik wird zuviel geschrieben. Aber in Deutschland erschöpft sich die Kritik über Werke der Musik im Austeilen von Zensuren, und so muss man immer wieder die primitivsten Grundlagen der Musik zu entwirren suchen. Immer wieder, obgleich man weiss, dass die Musik den Deutschen verdummt, und die beste Musik am meisten. Und dass die deutschen Musikliebhaber schmutzig, trüben Auges, hartherzig und taktlos sind.

Doch wieviel muss diese Musik bedeuten, wenn sie, hinaus über die leuchtende, sanfte Wollust des Einzelnen, ihre Formen noch von der Kultur unserer Zeit sprechen lässt! Denn mehr vermag die Musik der Oper nicht. Auch die Sprache dieser Formen wird zu unserer Zeit nur innerhalb ihres Kulturkreises laut. Und für einen Mann, etwa aus Houndsditch haben diese Formen der Musik erst lange Jahre später Verständlichkeit und Bedeutung.

Kultur, Musik und Pfitzner

Das Glück und Unglück der Künstler ist, dass ihr Daimonion und Schaffendes droben in einem himmlischen Jerulasem wohnt, wo nichts mit den Angelegenheiten des Menschen zu tun haben muss. Welch ein Fall, wenn die Schöpfung des Mannes auf seine eigene menschliche Form stösst, in der er geht, tanzt und fühlt. Und welches ungeahnte, überzeitliche Glück der Nationen, wenn in dieser imaginären Stadt zwei ganz getrennte Persönlichkeiten - der Musiker und sein Stoff - sich wirklich begegnen.

Dann gibt es auch Himmelsquartiere, deren Strassen Labyrinthe sind, man findet den eigenen Weg nicht wieder, man begegnet niemandem, nur drüben fern hört man das Geräusch und die Rufe Fremder. Dies ist die Tragik des Künstlers. Und das ist auch die Tragik Pfitzners, dessen menschliche Konflikte rührend und sympathisch sind, aber nichts gegen jene tödlichen, deren Quellen in ihm selber liegen.

Pfitzners Musik ist Glanz, Strahlen, Feuerwerk und Klugheit - deren er sich tief schämt. Aus der Scham, dass ihm alles so virtuos und prasselnd gelingt, kommt die Hemmung. Die Hemmung des Genierens, umgewandelt in musikalische Form wird zu Themen, die für Pfitzners Ohr volkstümlich, nach deutscher Romantik, märchenhaft klingen.

Pfitzner ist erschüttert, zerrissen, ein Verstörter vor lauter angeborener Leichtigkeit. Er hat mit diesem höchst persönlichen Konflikt soviel zu schaffen, dass ihm nicht viel bleibt, auch etwas für die Musik zu tun. Das ist herzergreifend: er kann erfinden wieviel er mag - es klingt nie neu, sondern immer wie Spezialistenarbeit mit Brillanz über lang Bekanntes. Glauben wir nicht an die deutsche Romantik Pfitzners, lassen wir uns nichts von der Märchennatur einreden - welche übrigens nicht unbedingte Erfordernisse für eine Kultur sind.

Aber bei ihm geht es bunt exotisch zu: Er ist eine Tschaikowsky-Seele und will Kunstwartbilder komponieren. Diese "Rose vom Liebesgarten", deren ersten Akt Oscar Fried in Berlin spielte, führt in ein Haus mit verdumpfender Atmosphäre. Im Garten Zwerge aus Terrakotta vor Märchengrotten aus Kunststein, in den Zimmern vlämisch-imitierte Möbel, auf dem Paneelsofa ein Kissen "Nur ein Viertelstündchen", auf den Etagèren Barocknymphen aus Porzellan - im Nebenzimemr, schon versteckt, aber doch im Nebenzimmer der Trompeter von Säkkingen hinterm Schrank.

Bräunlich graue Musik von Carl Löwe, ein Eindringling spielt mal ein Thema von Brahms, dass die Pianinolampen wackeln. Und über alles breitet sich das zähe Licht der Orchesterfarben Richard Wagners. Es ist Musik aus der Gründerzeit. Pfitzner, der seine moderne und stark neurasthenische Virtuosität verheimlichen will, zwingt sich zu Werken, deren "Tiefe" und Gefühlsform um fünfundzwanzig Jahre zu spät kommt. Da aber die deutsche Musikkritik in Bemühung, Einsicht und Stil um mindestens dreissig Jahre hinter unserer Kultur zurückgeblieben ist, so kommt er immer noch früh genug.

Samt dem musikdramatischen Text, dessen Gestabreimtes man am treffendsten auf Sächsisch deklamiert hören würde, und in dem Elfen, Kobolde und die unvermeidlichen Hüter diverser Symbole aus Hans Thomas Gemälden eine grosse Rolle spielen. Warum führt man dies nicht auf? Wie unverständig, diese Musik ist durchaus hoftheaterfähig. Sie hat eine fabelhafte Virtuosenbrisanz mit der Waldhornsehnsucht nach dem Jägerhemd. Während man gegen den "Freischütz" viel haben kann, und ihn doch nicht zu den Bildern von Ludwig Richter rechnet. -

Welch lächerliche Verwirrung, Chaos der Trottelei, Unglück der deutschen Kritik: Schon sind wir aphoristisch auf dem Sprung, Richard Strauss als Reaktionär vor neuen musikalischen Formerkenntnissen zu erklären, und mit Pfitzners volkstümlich gehemmter Buntheit muss man sich immer noch auseinandersetzen. Ist das etwas Neues? Menschen mit musikalischem Takt im Leibe wissen es längst. Man muss es öffentlich aussprechen, damit die zaghaft Erkennenden sich nicht von dem Jubelgebrüll der verschwommenen Psalmodisten erstickt fühlen. Es war nötig, dass Frieds Mut in Berlin die Klärung herbeigeführt hat.

Davor spielte er Busonis bescheidene Bühnenmusik zu Gozzis Turandot. Vorstadt in einem unwahrscheinlichen Süden - nicht Venedig, unbereister. Verquetschte Häuschen mit gelbem Lichtschein in riesiges Blau, Laubengänge aus Stein. Irgendwo unsichtbare Felsen, Steinbrüche. Ochsenkarren, drinnen liegt ein Kerl und singt, lang auf einem Ton. Die zwei Räder knarren. Noch zwei Töne, dann ballt sich das blaue Schimmern zusammen, wirft sich zwischen die Töne: hinauf, unerwartet ein Ganzton. Intervall des Unbedingten, Hinausfliegenden.

Gläserne Unendlichkeit. Dazu knarren die Räder des Karrens. Im Zimmer unter funzeligem Ölschein spielt einer auf den gelbgeschlagenen Tasten Bach, aus dem brüchigen Rest der Töne plinkert dünn eine strenge Passacaglia, draussen singt der Mensch im Karren und die Räder krachen. Dies ist etwas von Busoni; unexotisch und gerad so unchinesisch wie der Gozzi selbst. Töne aus einer südlichen Heimat, so tief heimatlich, dass sie märchenhaft phantastisch klingen. Zuletzt fassen sich im Dunkel die Menschen an den Händen und springen mit Lichtern durch die Nacht im Kreis auf und nieder, an den Wänden schiessen die Schatten durcheinander.

Pfitzners Protzengemüt und Busonis Kultur, wer wüsste davon in Berlin, wenn nicht Oscar Freid den Mut hätte, alle paar Wochen für unbekannte Musik vor einem gemieteten Orchester zu stehen. Das Gefühl hineintauchen zu lassen in jede Stimme der Partitur, zugleich den Geist hinaufpeitschen zur bereitesten Überlegenheit über die Mathematik der musikalischen Form. Jeden Orchestermenschen immer von neuem zu formen nach seinem Bilde, ihn zu füllen mit dem Blute des Dirigenten. Das Ergebnis: Zwei Abendstunden leuchten. Der Hörer tritt in die Nachtluft hinaus, alles ist vergessen ...

Pelleas-Sinfonie

Menschen mit grossem Verantwortlichkeitsgefühl sind von der Musik auf der Hut. Diese Kunst ist zu grossartig, sie erreicht zu viel, sie gibt das letzte zu schnell. Auf die müheloseste Art kann man vorm Orchester sich auflösen in einen beziehungslosen Molekülenkomplex, zurückverwandeln sich in eine ahungsvolle Urzelle, helles Licht auf dunklem Grunde sehen: So flink wie ein Neger in den Moment der Extase schlüpfen - um deretwillen vielleicht ein Riese Dostojewski Epileptiker sein musste, vorm Erschiessen stand, in Sibirien war, und die Welt um sich in eine polyphemische Höhle verwandelte.

Die Musik schenkt uns zu viel: Rasend fahren wir hinab in einen finster zitternden, undurchdringlichen Urgrund, in dem sich alles löst. Aber wenn dies vorbei ist, erwachen wir daraus mit erstorbenen Augen in grünlichen Gesichtern.

Doch gibt es ein paar Werke der Musik, in denen wir Menschliches spüren: Wenn der Komponist die Fahrt verlangsamt, uns ringen lässt um das letzte Geschenk. Eine Pilgerfahrt von Kämpfen uns auferlegt, unseren Willen wach jagt. Auf dem Wege, den die Musik unserem Willen aufzwingt, fühlen wir, scheinbar ganz nebenbei, dass eine unsichtbar ungeheure, noch unbekannte Körperlichkeit um uns erschaffen wird. Alle grosse Musik hat dieses Raumgefühl. Aber wir können nur übertragen und umschreiben: Die Mauern der Aussenwelt versinken, der innere Saal ist offen.

Arnold Schönbergs Sinfonie zu "Pelleas und Melisande" setzt an mit dem Thema einer finsteren Unwirklichkeit; ungreifbar unsicheres Schattenbild von Themen, die einst irgendwo in der Musik gelebt haben. Was in der fassbaren Welt der Musik vielleicht ehemals nur Accent war, spiegelt sich hier von dunklen Schleiern umflossen, als Brücke, ausgestreckt in Traumlänge, für die kantig jähen Traumstrassen von Tönen.

Darnach können wir noch aufstehen und aus dem Konzertsaal gehen. Aber kaum wir bleiben, ist uns alle Freiheit genommen. Das Orchester baut sich zur zitternden Finsternis einer dunkel schwankenden Mauer - so wachsen Häuser im Traum. Davor liegen wir, wie irgend ein kleiner formloser Knäuel, hilflos, regungslos, seelenlos. Die Stimmen teilen sich, öffnen sich uns; wir werden aufgeschluckt winzig klein und nichtig, und wir müssen den Weg der Instrumente machen, ganz vor uns verschwinden, augenlos hinabtauchen in tiefe Gänge.

Durch Stimmkreuzungen, über Barrikaden dissonanter Noten müssen wir die Bahn erzwingen. Mit dem Orchester aufwachsen aus unbekannten, undurchsichtig steinernen Regionen der Bläser, als Streicher schleichen in weiten kreisenden Schleifen einer fremden moluskenhaften Vegetation. Schrill fliegt ein Riegel auf, heiss stürzen wir rasend hinunter in ein dunkles Land mit unglaubhaften langen Sprüngen des Träumenden. Marschtakt strömt in alle Instrumente, wilde, schnelle auf-und abfliegende Zackigkeit, luftig in ungreifbaren Zerrungen; wie Marschmusik, die uns nur ihre Abbilder in die Entrücktheit eines Fiebers sendet.

Dies stösst alles zusammen, schlingt sich in klammernder Wut um einander, die Stimmen saugen sich fest, alles stockt, schwillt an, zerplatzt in trüben Erschütterungen des Hasses. Strahlende Ruhe, darinnen wogt eine Tiefe wie in der Flamme der dunkle Kern. Die Dunkelheit schwillt auf wie ein grosses Maul, schreiend stürzt alles hinab in die schwarze Nacht. Zu Ende scheint eine bleich finstere Unwirklichkeit im schwachen Licht. Ungreifbar unsicheres Schattenbild von Themen, die einst irgendwo in der Musik gelebt haben. Der Weg, der uns zu Anfang hinabtrieb, führt aus dem Abgrund des Inneren wieder zurück in die Wirklichkeit der Aussenwelt.

Diese Sinfonie ist keine Illustration zu irgendwelcher Dichtung. Maeterlincks Pelleas gibt den Titel der Musik, nicht ihren Inhalt. Das Drama wird nicht beschrieben, sondern genannt als Name für eine bestimmte Seelenverfassung, die zur Form der Musik geworden ist. So, wie man sonst ein Stück etwa "Scherzo" bennent. Der Komponist deckt auf, dass ein seelischer Zustand, der seiner Musik verwandt ist, bereits in unserem Bewusstsein lebt: Flackernde Schattenbilder der Aussenwelt, Hinabtauchen in unterirdische Dunkelheit und Katastrophen aus dem winzigsten Eingriff der Wirklichkeit in dieses Spiegelleben.

Die Struktur von Schönbergs Werk folgt nur den psychologischen Bedingungen der Musik; und nicht denen einer Dichtung. Das Stück ist auch keine "sinfonische Dichtung", sondern eine sinfonische Phantasie, und sein Titel "Pelleas und Melisande" zeigt nur auf den imaginären Ort, an dem der Komponist Schönberg und der Dichter Maeterlinck sich in einer Atmosphäre gemeinsamer Wünsche begegnen, doch nicht in gemeinsamen Formen der Lebensvorgänge.

Mit Debussys Pelleas-Musik, Deutung der Wollust des Versinkens in den zeitlichen Einzelmoment, hat Schönbergs Rhapsodie technisch und geistig garnichts zu schaffen.

Es ist ein Werk des grossen Kontrapunkts. Alles ist aus einer Grenzmöglichkeit der Stimmführungskunst gedacht. Jedes Thema, dessen Gemütsschwingung wir als vetraut hören und dessen Bauart wir als "musikalisch" kennen, wirkt in dieser Musik wie eine feste und massive Wirklichkeit: auch jedes Motiv mit erotischer Betonung wirkt so, jede Notenfolge, die unserem Ohr als "Melodie" gilt.

Diese Musikrealität, menschlich, psychologisch - sentimental - kontrapungiert gegen die starren, harten, schroff daliegenden Stimmführungen einer inneren, drohend unbekannten Welt. Bewegliches, Fliessendes, gegen ewig Bleibendes. Jede Katastrophe in Schönbergs Werk kommt aus dem Andringen der Realität gegen jenes stete, jenseitige Wandern der Stimmen auf den Gängen des Inneren. Derart ist die Möglichkeit, im Kontrapunkt zu fühlen, auf die höchste geistige Perspektive gerückt. In dieser Organisation zweier Riesenstimmführungen, deren jede mit einem ganzen Heer von Einzelstimmen gegen die andere arbeitet, liegt die stärkste Tat Schönbergs.

Dennoch kommt aus dieser Organisation auch das Todesurteil über die Musik. Ihr Wert lebt und stirbt mit dem absoluten musikalischen Wert jener beweglichen Themen, die bei gewohntem Bau der musikalischen Melodie uns als Realität erscheinen. Tonformen, die uns hier nicht ganz neu entgegentreten, müssen innerhalb dieser Musik das Gefühl einer sentimentalen Theaterei wecken. Phrase wird hier für uns alles, dessen Gemütsbeziehung in uns der Komponist voraussetzt.

Ein paarmal gibt's längere Strecken aus "Tristan" zu hören. Das bringt groteske Effekte aus einer ganz anderen Welt massiver Wirklichkeit hervor, ähnlich wie nachts in der phantastischen Luft einer grossen Stadt das Aufleuchten eines Reklametransparents. Es sind Schwächlichkeiten eines Mannes, dessen Wille (vor acht Jahren wurde das Werk geschrieben) noch grösser war als seine Kraft. Aber wir rächen uns, indem wir merken, dass wir willenlos von der Musik mit uns spielen liessen. Vielmal entgleiten wir dem Orchester in die lächerliche Unbequemlichkeit des Konzertklappsessels.

Bleibt die beispiellos überlegene Macht der geistigen Organisation zu bewundern, die uns immer wieder zurückringt.

Schönbergs Sinn für die gänzliche, schon atomistische Unabhängigkeit aller Stimmen von einander hat technische Beispiele erst wieder bei den grossen niederländischen Komponisten des XVI. Jahrhunderts. Er gibt uns wieder die ganze geheimnisvolle Beziehungslosigkeit der Übereinanders, Umeinanders der Stimmen. Das Glück, nach Verzweiflung und Pilgerschaft auf einen Moment zu stossen, der nur wie durch erhabenen Schicksalsfall eine Harmonie weist - die Beziehung aller Stimmen auf einen gemeinsamen Akkord.

Diese Wanderschaft mit ihrem grossen Gefühl eines neuen, unwirklichen Raumes des Inneren - dies einzige menschlich Hohe der Musik - schafft uns Schönbergs wildester Mut zum dunklen Knirschen des Kontrapunktes.

Bei dieser mächtigen Auflösung unserer geheimen Gefühlsmathematik werden wir ganz "zu nicht". Diese Musik ist eine schneidende Guillotinierung unseres Wirklichkeitsgefühles. Nur ein Vages, Schwebendes bleibt, im Zerfall des Blutes, das Leben des Inneren. Wir werden ganz zu Ich. Dieser Mann reisst die gigantisch und undurchdringlich um uns geschichteten Mauern der Aussenwelt herunter, wie irgend die Schalen einer Artischocke. Winzig springen wir heraus, um schnell masslos zu wachsen!

Schönbergs Musik fühlt hinein in uns, sie breitet ihren Willen in unserem Inneren aus, zwingt uns ab von der Welt, macht uns zu Einzelnen, zu beziehungslosen Ichs.

Aber drüben in einer anderen Sphäre des Lebens gibt es noch eine ganz andere Musik der grossen Einfachen. In der bannt ungeheuere Intellektualität die Schwingungen aller der getrennten Stimmen in eine einzige geheimnisvoll strahlende Linie. Diese Musik ist unser Objekt, in sie hinein deuten wir, fühlen wir, werfen wir unseren Willen. Hier sind wir nicht mehr preisgegeben.

Wir fühlen eine neue Aussenwelt. Wir sind nicht mehr beziehungslose Ichs, sondern viel Teile einer gleich empfindenden Masse. Diese Musik der Zusammenfassung, der Kraft - der Heiterkeit sozialisiert uns. Vor einem Jahrhundert war sie die: Mozarts.

Doch mit solchen Feststellungen sind nur die äussersten Pole von unterschiedenen Kunstgefühlen umschrieben - nicht moralische Werte gegeben. Denn die Unterschiede zweier getrennter Lebensformen gehen auf die Struktur, aber nicht auf die Intensität des Erlebens.

In der italienischen Oper

Da der junge Honorius zum Opernhaus aus dem Restaurant kam, so zog er um neun Uhr mit vollem Bauch und heiter an den lustigen Mailänder Cafés vorbei, in denen eine Menge Menschen mit leerem Zittern des Gesichts und nervösen Falten sassen. Hier, um die Ecke war die kleine Theatergasse. Plötzlich sauste ein blauer Schattenblock herab, nur in der Ferne wackelte gelblich eine Bogenlampe. Nun musste er eilig und scheu zum Theater schleichen, geduckt, um noch ganz in dem kleinen Licht zu gehen.

Es war eine ungeheure Zaghaftigkeit. Einen Moment klopfte das Herz sehr stark. Er war allein. Sollte er hinein in diese Trauer? Aber er konnte nicht mehr zurück in die Schattenhaftigkeit dieses unsichtbaren Gefängnishofs. Es ging nur noch zu dem Bogenlicht, dahinter schwarz ein schmaler Mensch in die Eingangstür stieg.

Drinnen drückte er sich an grauen Winkeln vorbei, blickte in schmale, lange Gänge, die plötzlich in mysteriöse Kurven sich verloren, und er ging langsam und mit hoffnungslosem Blut durch kalte Kreuzungen enger getünchter Korridore. Menschen mit nervös versunkenen Mienen rauchten Zigaretten, die Hände tief in die Hosentaschen gestopft. Hinter einem niedrigen, krummen, fettig gemalten Gelass, in dem er schon auf sich verzichtete, ausgepumpt von jedem Taktgefühl, jeder Fähigkeit, Menschen ins Gesicht zu sehen, bammelten rote Baumwollportieren. Er schlug sie zurück und zog moderigen Staub ein. Dahinter, im Theater, läuft ein brauner, kragenloser Kerl mit Apfelsinen durch die leeren Parkettreihen. Hier gab es keine Beziehungen mehr. Ein paar schwarze Röcke sitzen im rötlich halben Licht so einsam umher, wie Schachfiguren im Endspiel, in lässig gebückter, hoffnungsloser Haltung.

Mitten in dem roten Halbrund des Theaters, unter den niedrigen Logen, stand Honorius in einer ungeheueren, unüberwindlichen Isolation. Schmale, schmutzige Lichtstreifen lagen auf den leeren, roten Sesseln, wie für die Ewigkeit. Ein paar vorsichtige alte Frauen im schwarzen Kleid sitzen in leeren Logen, mühevoll repräsentativ gradgespannt. Vor dem Vorhang standen die Sessel mit den grünen Lampen für die Musik. Hinter der Bühne, weither, abgebrochen unverschämtes Klappern eines Klaviers, jemand amüsiert einen falschen Walzer herunter. Gewiss tut er das mit verdrehten Augen für eine Sängerin, die unterdes mit verzücktem Kichern sich von einem kleinen, fixen Choristen ins Weiche kneifen lässt. - Wie allein war Honorius, in dem verstohlenen Krachen der Parkettsessel.

Die Musiker mit runden Gesichtern und schmatzend vom Essen, wickeln die Instrumente aus. Ein dünner, sägender Ton schnellt auf aus diesen ungeordneten Reihen schwarzer Röcke, fast mitten im Publikum. Abgezupfte Intervalle klinkern Ornamente darum, nun schwimmt das ganze Orchester in weiten, trüben Quintenwellen auf und ab. Die Lampen sickern grün auf, in die erste Geige setzt sich eine Dame im weissen Kleid, sie hat eine schwarze Schmetterlingsschleife im Haar und Falten um einen sachlichen Mund. Sobald sie ihre Geige stimmt, heult das Quintenwogen des Orchesters auf, wie zur Zigeneurmusik.

Ein paar Reihen im Parkett sind gefüllt. Dazwischen ziehen sich die leeren, wie rote, schwarzgeränderte Raupen. Vor dem Orchester steht ein ganz kleiner, knochiger, schwarzer Mensch in zerknitterten Lackstiefeln, mit dem riesigen, missgestalteten, stoppeligen, faltigweichen Gesicht eines Unbeherrschten, Abgewandt-Ahnungslosen. Dieser Kapellmeisterzwerg mit den ungeheuren Zweioktaven-Händen kennt sicherlich nur eine Realität, seine Eitelkeit.

Das Theater wird jetzt ganz hell von einem rötlichgelben Licht, das Licht schwebt über die lustigen roten Sessel, um die Krümmungen der roten Wände, breit über den lustigen roten Vorhang und verschwindet in den roten Logen hinter braunem Schatten und den weissen Löchern der Fracks. Herren im Parkett nehmen träge ihre Hüte ab, ein Junge springt mit Lärm durch den Mittelgang und ruft die Abendzeitungen aus. Nur eine Geige im Orchester stimmt noch. Drüben in einer Rangloge, erscheinen, weiss zitternd, die breiten Federn eines Damenhuts. Der Kapellmeister richtet sich aus seinem Knick auf und schlägt ans Pult. Eine dunkle Fröhlichkeit durchbrannte Honorius. Es war - Masse.

Mit einem Ruck zucken die Geigen auf und stellen das Haus in einen hellen, weiten Lichtersaal. Unter kleinen, gelben Flammen kreisen nackte Schultern lustig und schnell vorbei. Dazwischen springt schlank mit gelösten Gliedern ein bunter Kerl auf, herausgeschleudert aus dem Wirbel gegeneinander schwingender Luftsäulen der gelben Trompeten; alles fällt in starre Maske. Still, keine Sinnlichkeit! Pause. Sie huschen weiter. Drüben, unter steifer Neigung schwarzer Röcke, fährt der bunte Fleck empor, nach ihm hascht helles Haar und gepudertes Fleisch. Vorn eine langgezogene Serenade, aber gefühllos tanzt ein Paar dazu.